‘한국홍보전문가’로 활동 중인 서경덕 성신여대 교수의 석사 학위 논문이 표절이라는 의혹이 제기됐다.

# 출처 표시해도 인용 없으면 ‘표절’

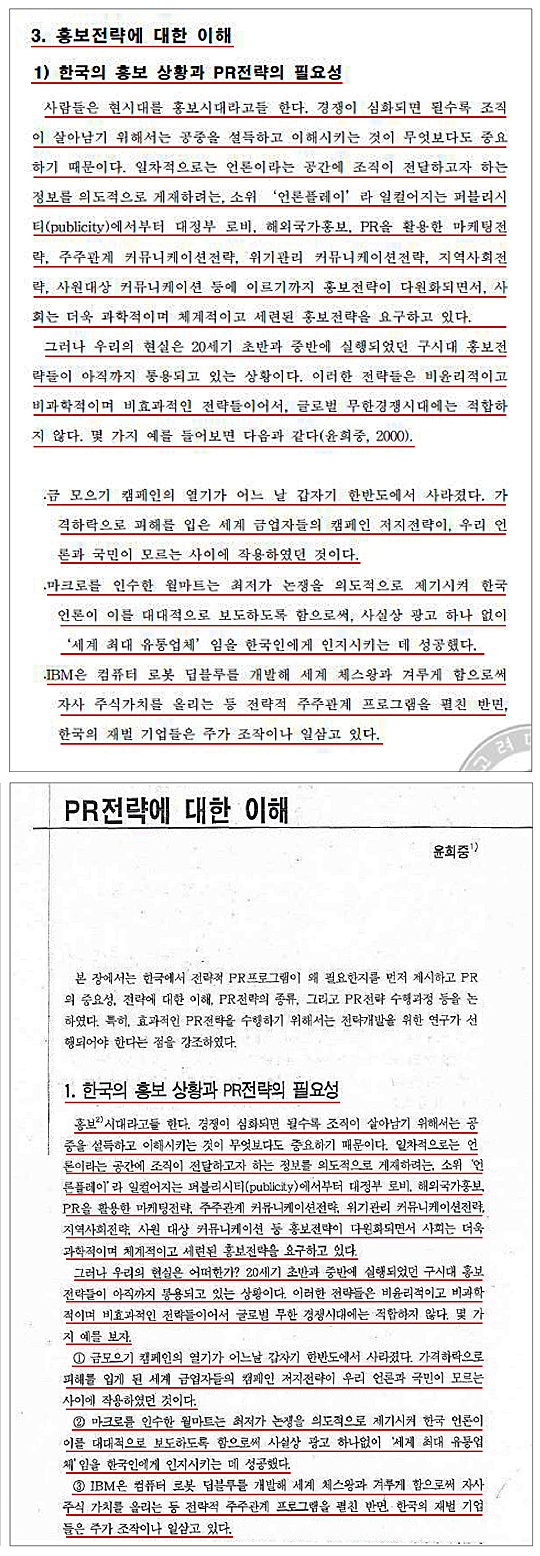

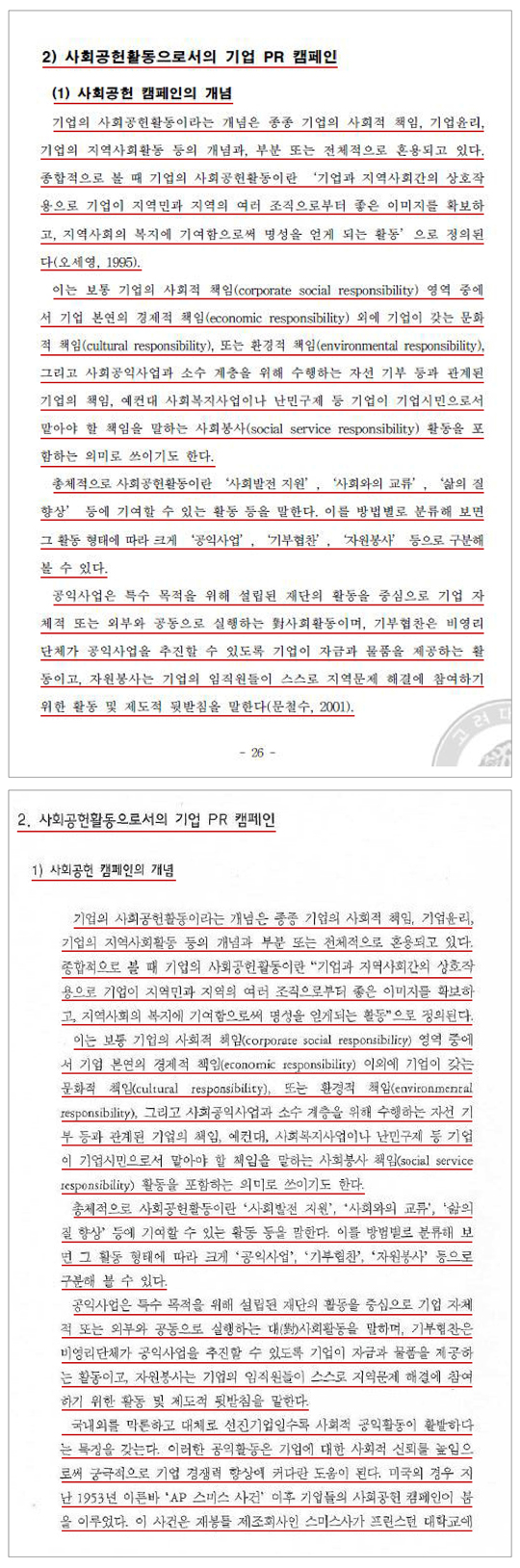

문제가 된 논문은 서경덕 교수의 2004년 고려대학교 대학원 석사 논문 <기업환경홍보의 기법연구 및 전략모델-조경분야를 중심으로>다. 이 논문은 앞서 윤희중 이화여대 명예교수, 신호창 서강대학교 교수가 2000년 집필한 <PR 전략론>과 문철수 한신대학교 교수의 <기업 PR 캠페인>(2001)을 집중적으로 옮겨온 것으로 확인됐다. 이외에도 여러 논문과 신문, 격월간지 기사, 기업 홈페이지 정보 등의 문장이 그대로 논문에 사용됐다.

서 교수의 석사 논문 전체 114페이지 가운데 표절 의혹이 제기된 페이지는 총 74페이지(64%)다. 총 6장으로 구성돼 있는데, 1장 서론과 2장 연구사, 3장 연구 범위 및 방법까지가 7페이지 분량, 4장 이론적 고찰과 5장 결과 및 고찰이 104페이지 분량, 6장 결론이 3페이지 분량이다. 특히 가장 많은 분량을 차지하는 4장과 5장의 경우 문장의 수식어나 조사의 위치, 서술어 등을 바꾸는 등 서 교수가 새로 쓰거나 고쳐 쓴 흔적도 없었다. 모두 다른 문헌들에서 통째로 가져왔다.

서 교수의 석사 논문에서 발견된 주된 표절 형태는 일명 ‘텍스트 표절’이다. 이는 간접인용 표절 형태 중 하나로, 복사해서 붙여넣기(copy & paste) 표절로도 알려져 있다. 다른 저작물에서 가져온 문장, 표, 그림, 사진 등을 출처표시를 하지 않는 경우, 또는 출처표시가 있어도 인용부호인 쌍 따옴표를 사용하지 않거나 들여쓰기를 하지 않고 그대로 옮겨오는 경우 등이 대표적이다.

서 교수의 석사 논문은 후자에 속한다. 다른 문헌의 일부를 그대로 가져오면서 출처 표시는 했지만, 인용부호와 들여쓰기는 사용하지 않았다. 출처도 참고한 문헌의 쪽수 없이 저자 이름과 발표 년도만 표시돼 있어, 논문만 봐서는 원서와 비교 및 확인이 불가능하다.

특히 논문의 핵심을 구성하는 본문 일부는 앞서의 <PR 전략론>의 11~21페이지, 26~28페이지 부분과 <기업 PR 캠페인> 16~18페이지, 105~125페이지에서 그대로 옮겨왔는데, 인용 없이 문단 아래 저자의 이름과 발표연도만 표시했다. 특히 서 교수는 참고문헌에서 앞서의 논문 등의 출처와 쪽수를 표시했지만, 유독 이 페이지들은 제외했다.

서경덕 교수의 고려대학교 석사 논문(위)와 윤희중 이화여대 명예교수, 신호창 서강대학교 교수가 2000년 집필한 ‘PR 전략론’(아래). 모두 그대로 옮겨 왔다.

인용부호를 사용하지 않은 텍스트 표절 문제는 과거부터 제기됐다. 지난 2013년 표창원 더불어민주당 의원이 1997년 영국 엑시터대학교에 제출한 경찰학 박사 논문에서 표절 의혹이 불거져 논란이 됐다. 쟁점은 앞서의 서 교수 논문과 같이 “출처를 밝혔다 하더라도 원문 표현 그대로 사용하면 따옴표 등 직접 인용 방법을 통해 표현해야 한다”는 것이었다.

표 의원은 다른 해외 연구자들이 논문에 쓴 문장 가운데 최소 26개를 그대로 자신의 논문에 옮겨 적으면서 각주로 출처 표시만 했을 뿐, 해당 문장 앞뒤에 따옴표를 하지 않았다. 논란이 이어지자 표 의원은 자신의 블로그에 “박사 논문에 표절한 부분이 있음을 인정합니다”라는 글을 올리고 표절을 시인했다.

그동안 대부분의 논문 표절 시비는 출처표시 유무가 핵심으로 짚어졌지만, 학계에선 인용부호 사용과 들여쓰기 등은 논문작성 과정의 기본 원칙이며 엄격히 지켜야 할 기준 중 하나로 알려져 있다. 타인의 문장을 그대로 가져왔으면서도 인용부호를 사용하지 않으면 해당 문장이 마치 연구자가 직접 작성한 것처럼 보이게 되기 때문이다. 실제로는 남의 문장을 그대로 쓰고 정식 간접인용을 한 것으로 비춰질 수 있어 ‘무임승차’와 다름없는 연구윤리 위반이라는 얘기다.

고려대학교가 수십 년 전부터 발간해온 <논문작성법>에도 인용에 대한 기준은 명확히 명시돼 있다. 고려대에서 이 서적은 1950년대부터 현재까지 30판 이상 발간돼 교과서와 같이 활용된다. 1956년 발간된 해당 서적에는 “인용을 할 경우 반드시 쌍따옴표를 붙여야 한다”고 나와있다. 1975년에 발간된 서적에서는 “원문의 표현이 아니고서는 다른 적절한 표현을 찾을 수 없을 때, 원문을 그대로 제시하지 않으면 그릇된 해석을 하게 될 염려가 있을 때 등에만 인용을 해야 한다”는 구체적 사례와 함께 인용부호 사용을 엄격히 규정했다.

이는 고려대학교 연구윤리규정(2014.10)에도 반영돼 있다. 제3절 연구부정행위 및 기타 비윤리적 연구행위 제25조(인용방법 및 원칙)을 보면 “저자는 하나의 출처로부터 집중적으로 차용하는 경우 어떤 아이디어가 자신의 것이고 어떤 아이디어가 참조된 출처로부터 왔는지를 독자들이 명확하게 알 수 있도록 집필해야 한다”고 나와 있다.

서 교수의 석사 논문(위)과 문철수 한신대학교 교수의 ‘기업 PR 캠페인’(2001)

현택수 전 고려대학교 사회학과 교수는 형식적으로도 문제가 있다고 했다. 그는 “해당 논문이 간접인용이 아닌 ‘직접인용’을 한 것으로 보기도 힘들다. 이 논문처럼 단순히 어떤 설명을 그대로 옮겨 온다는 것은 논문 작성 과정에서의 직접인용 취지에도 어긋난다”고 말했다. 이어 “인용부호인 쌍따옴표를 붙였더라도 잘못된 인용이 된다. 3줄, 또는 40~50단어가 넘어가면 글자 폰트를 달리해 ‘들여쓰기 인용’으로 명확히 구분해야 한다”며 “인용부호 사용은 논문 작성 과정에서 기본이다. 출처표시만 하는 것이 관행이었던 시절은 없다”고 강조했다.

서 교수의 논문에서 발견된 문제는 인용부호 사용만이 아니다. ‘허위인용’도 곳곳에서 발견된다. 본문 내용과 전혀 관계없는 출처, 또는 실제로 존재하지 않는 출처를 표시하는가 하면, 공동연구 논문에서 저자를 분할 표시했다.

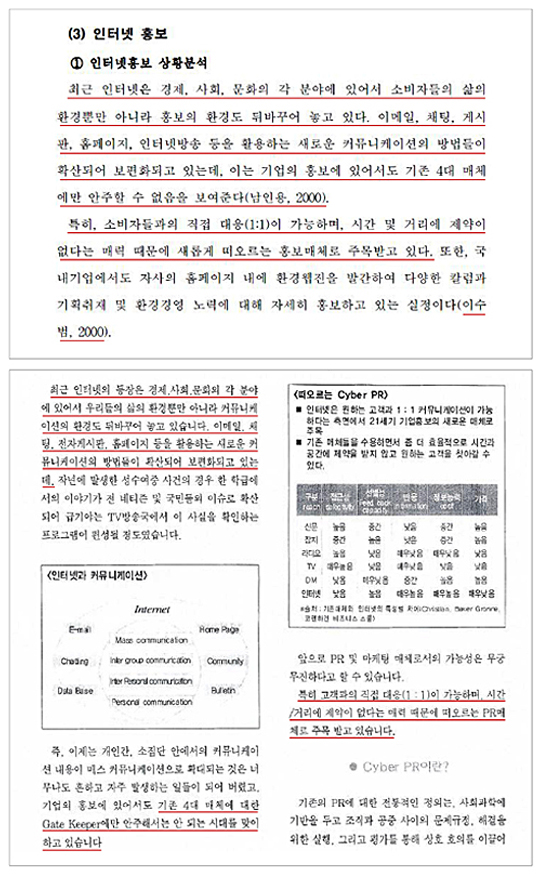

예를 들어, 서 교수 논문의 1~3페이지는 <매일경제> 2003년 10월 1일자 기사를 그대로 가져왔으면서도, 중간에 (한국경제, 2003)으로 출처를 표기했다. 확인 결과 그런 한국경제 기사는 없었다. 58페이지에는 2001년 발간된 <월간 리모델링>의 기사 일부를 옮기면서, 출처에는 (건설산업정보, 2001)로 표시했다. 건설산업정보는 해당 월간지의 발행사다. 서 교수의 논문 52페이지부터 58페이지까지는 <월간 리모델링> 기사와 토씨까지 일치한다. 서 교수는 이 부분에서 발행사와 월간지를 혼용해 출처 표시했다.

또한 석사논문 95페이지에는 (박종민, 2000)으로 출처가 표시돼 있으나 실제 내용은 ‘PR과 윤리’를 서술한 부분으로 본문 내용과는 관련이 없었으며, 98페이지에는 (남인용, 2000), (이수범, 2000) 등으로 출처를 표시했지만 확인 결과 전혀 다른 내용이었다. 표절과 더불어 ‘연구 부풀리기’ 의혹도 제기되는 이유는 여기에 있다.

서 교수의 논문(위)와 격월간 ‘밀레니엄’ 16호(아래). 월간지 기사를 그대로 옮겨 왔으나 출처는 다른 문헌으로 표시했다.

이에 대해 서 교수는 <일요신문>과 만나 “당시 논문 작성 과정에서 인용부호 사용 등에 대한 기준이 명확하지 않았다. 원문을 그대로 옮기는 대신 출처를 표기하면 되는 것으로 알고 있었다”고 해명했다. 실제 취재 과정에서 당시 발표된 석사 논문 가운데 서 교수 논문과 같은 방식으로 작성된 논문을 일부 확인했다.

서 교수는 “환경을 활용한 사회 공헌 활동이 점차 이슈가 되던 시기에 작성했다. 조경분야에선 기업 환경 홍보 전략 모델을 제시한 최초의 논문이다. 작성 과정부터 승인 이후까지 창의적, 독창적 논문이라는 평가를 받았다”라며 “다만 기존에 발표된 논문이나 연구 사례가 없었다. 논문에 대한 이해도를 높이려면 홍보 이론과 구체적이고 다양한 사례가 많이 들어가야 했다. 이 때문에 인용 분량이 늘어났고, 일반 석사 논문 양의 두 배로 작성됐다”고 말했다. 그는 “참고한 자료와 문헌 모두 원저작자를 찾아가 동의를 구했다. 여기에 연구 방법론과 실험은 설문조사를 통해 작성했고, 도출된 결론도 참고 없이 모두 직접 썼다”고 강조했다.

다만 허위인용에 대해 서 교수는 “신문 기사부터 여러 서적과 논문의 문단과 문장 하나까지 꼼꼼히 모았다. 방대한 자료를 모으다 보니 출처 표시에 혼동이 있었다. 명백한 실수다. 더 꼼꼼히 체크를 했어야 했다”고 말했다.

문상현 기자 moon@ilyo.co.kr