사고 당일 승객은 338명에 달했다. 애초 승객 정원은 295명이었지만, 40여 명을 초과한 것이다. 문제는 적재 화물이었다. 당시는 감귤 수확철이었고, 선체에는 540톤이 넘는 화물이 실렸다. 적재 정량 130톤의 네 배를 훌쩍 넘는 수치였다. 애초부터 남영호는 과도한 정원 및 중량 초과였다.

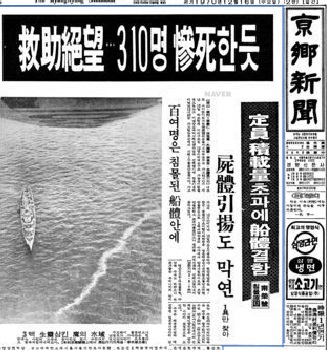

당시 남영호 침몰사고를 보도한 <경향신문>의 1970년 12월 15일자 신문이다.

당시 비극은 새벽 1시 15분 경 시작됐다. 남영호는 거문도 인근을 지나고 있었다. 이미 하루 전 제주 일원에선 폭풍주의보가 발효됐다 해제된 바 있었다. 기상 사정은 썩 좋지 않았다. 이 시각 선체가 급속도로 왼쪽으로 기울기 시작했다. 그러더니 불과 10분 만에 선체가 전복됐다.

새벽 1시 20분경, 남영호는 비상주파수를 이용해 구조신호를 타전했다. 안타깝게도 해경은 아무런 응답이 없었다. 생존자들은 칼날같이 살을 파고드는 겨울바다에 뿔뿔이 흩어졌다. 그나마 운이 좋은 이들은 감귤상자나 선체 끝자락을 붙들고 있었다.

새벽 5시 20분 경, 한국 국적의 선적 희영호가 난파 지점을 지났다. 하지만 희영호는 참담한 사고를 목격하고, 그저 눈 앞에 다가온 생존자 한 명 만을 건진 채 유유히 사라졌다. 나중에 밝혀졌지만, 희영호는 이후에도 구조작업은커녕 사고 사실조차 해경에 알리지 않았다.

오히려 표류한 생존자들에 대해 구조작업에 나서고 중앙에 보고를 한 쪽은 일본 어선이었다. 오전 8시 45분경 일본의 두 어선은 생존자 8명을 필사적으로 건저냈고, 곧바로 일본 순시선으로 연락을 취했다. 사고에 대해 당시 해경이 처음 보고를 받은 곳은 일본 해상본부였다.

2014년 4월, 우리는 똑같은 실수를 반복했다.

놀라운 사실은 이미 일본 교토동신이 오후 12시경 사고에 관한 보도를 냈다는 사실이다. 해경은 이 사실을 전해들었지만, 그저 ‘연락을 받은 바 없다’는 입장만 되풀이한 채 꿈쩍도 하지 않았다. 뒤늦게 상황을 파악한 해경이 현장에 출동한 것은 오후 1시였고, 이는 일본 순시선보다 무려 네 시간이나 늦은 타이밍이었다.

이날 일본 어선이 구한 생존자는 8명이었지만, 뒤늦게 출동한 해경이 구조한 생존자는 3명에 불과했고, 이 사고에서 목숨을 건진 이는 불과 12명이었다. 침몰 후 30시간이 지난 12월 16일, 정부는 생존 가능성이 없다는 이유로 구조작업을 중단했고, 선체 인양 작업 자체도 기술부족을 이유로 손쉽게 포기했다.

당시 사건은 전형적인 인재였다. 적재량을 초과한 과적과 항해 부주의가 첫 손에 꼽히지만, 긴급신호 발신 후 재빨리 대처를 하지 못하는 등 후속조치에도 허점을 드러냈다. 게다가 당시 남영호의 사고 지점은 급조류 지역이었다.

너무나 기가 막힌 것은 당시 사고 선박이었던 남영호가 이미 한 달전인 11월 28일 제주 해상에서 좌초된 바 있었다는 점이다. 부랴부랴 선주는 12월 10일 보험에 가입했지만, 침몰 사고 이후 보험사는 ‘선주 과실’을 이유로 보험금 지급을 거부한 일도 벌어졌다.

당시 사건이 남긴 사회적 파장은 어마어마했다. 당시 박경원 내무부 장관과 백선엽 교통부 장관은 사의를 표명했고 1인당 69만원에 불과했던 보상비는 일부 유족들이 너무 적다는 이유로 수령을 거부해 사회적 갈등을 야기하기도 했다.

게다가 선장은 금고 3년, 선주는 금고 6월 등 솜방망이 처벌만을 받아 국민들의 분노를 자아냈다. 당시 제주도 출신 서울대 학생들은 법대 교정에 모여 시위를 벌이는 일까지 벌어졌다.

2014년 4월 우리는 비슷한 이유로 비슷한 지점에서 304명에 달하는 희생자를 냈다. 지금 한창 청문회가 진행중인 ‘세월호 침몰 사고’다. 이미 35년 전 바다에서 큰 아픔을 겪은 우리는 또 다시 똑같은 실수를 되풀이 한 셈이 됐다. 1970년 12월 15일 우리가 꼭 기억해야 하는 이유다.

한병관 기자 wlimodu@ilyo.co.kr

-

노영민 “카드단말기 설치, 위법인지 몰랐다”

연말 시즌, 특히 선거철이면 어김없이 뒷말이 나왔던 정치인들의 출판기념회가 또 다시 도마 위에 올랐습니다. 그런데 이번엔 제법 심각합니다. 새정치민주연합 노영민 의원실은 지난 11월 2일, 카드단말기를 설치하여 석탄공사 측에 자작 시집 ‘하늘 아래 딱 한 송이’를 판매했습니다. 노 의원은 산업통상자원위원회 위원장을 맡고 있으며, 대한석탄공사는 피감기관입니다.

피감기관에 책을 강매했다는 의혹도 의혹이지만, 무엇보다 사업장이 아닌 의원실에서 타 업체에서 대여해 온 카드단말기를 설치해 상품을 판매했다는 사실은 분명한 위법사항입니다. 이는 여신금융법 위반이며, 단말기를 빌려준 사업장 역시 위법사항입니다.

그런데 해명이 참 시원치 않습니다. 일단 노영민 의원실 측은 측과의 인터뷰에서 “사무실에 카드 단말기를 설치해 긁게 한 것이 위법인 줄 몰랐다. 의원님에게는 보고하지 않은 사안”이라고 해명했습니다. 비사업장에서 카드단말기를 사용하면 안 된다는 것은 일반인도 알 수 있을 법한 일인데요, 법을 다루는 대한민국 국회 의원실에선 이를 전혀 몰랐다는 것입니다.

노 의원은 지난 1일 스스로 당무감사를 자청하는 등 정면 돌파를 택했지만, 다음날 여론의 반응이 싸늘 하자 결국 대국민사과와 함께 산자위원장직을 내놨습니다. 노영민 의원 측은 정말 위법사항 자체를 몰랐을까요. 여러분들은 어떻게 생각하십니까.