최현철 씨(가명). 최 씨는 엄궁동 부녀자 살인사건의 ‘주범’으로 지목돼 1993년 대법원에서 유죄 확정판결을 받았다. 그는 아직까지 얼굴은 공개하고 싶지 않다고 했다.

# 옥중 기록

최 씨가 작성한 기록은 A4 용지 기준 80페이지가 넘는다. 원본은 성경책 필사를 위해 수감자들에게 제공되는 노트다. 당시 수감자들은 편지 작성 외에는 글을 쓸 수 없었다. 최 씨는 몰래 영치금 영수증과 편지지 조각 등에 기록해 감춰뒀다. 정기적으로 하는 소지품 검사로 인해 모두 압수 당한적도 있었지만, 내용을 확인한 교도소장의 배려로 노트에 기록을 옮길 수 있었다.

이 노트엔 최 씨가 겪은 모든 일들이 기록돼 있다. 억울함을 호소하는 내용만이 아니다. 임의동행 당시의 구체적인 상황과 날짜, 장소부터, 수사를 담당한 경찰, 검사의 실명 등이 상세히 적혀있다. 이 가운데 가장 구체적으로 작성된 내용 중 하나는 ‘고문’이다. 어디서, 누구에게, 어떤 일을 당했는지 고스란히 나와 있다.

최 씨가 21년간 작성한 옥중기록 일부.

# 고문

최 씨는 부모가 없다. 모친은 그가 15세가 되던 해 위암으로 세상을 떠났고, 부친은 19세가 되던 해에 별세했다. 할머니가 홀로 최 씨와 동생들을 돌봤다. 최 씨는 학업을 중단하고 돈을 벌었다. 친척이 운영하던 해태(김) 양식장에 들어가 바다와 육지를 오갔다.

다리도 불편하다. 한쪽 다리를 절면서 걸어야 하기 때문에 오랜 시간 걷지 못한다. 겨자도 먹지 못한다. 시큼한 맛 보다는 ‘두려워서’라고 한다. 최 씨는 모두 고문 후유증이라고 했다. 그는 폭행과 고문으로 허위 자백을 했다고 주장한다. 최 씨의 말대로라면 경찰은 주먹과 몽둥이로 그에게 살인 누명을 씌웠다.

고문에 대한 근거는 없다. 현 시점에선 입증이 가능할지도 알 수 없다. 다만 최 씨가 처음 자백을 번복하기 시작한 검찰 수사 기록과 수감 중 작성한 옥중 기록, 판결문에는 고문에 대한 이야기가 구체적으로 적혀있다. 옥중 기록엔 고문을 받았다는 경찰서의 내부 구조가 그림으로 그려져 있으며, 현장에 있던 경찰의 숫자와 이름도 들어가 있다.

검찰 수사에서 최 씨는 어떤 고문을, 어떻게 받았는지에 대해 구체적으로 진술했다. 수사 기록을 보면 최 씨는 이렇게 말했다.

“경찰들은 몸부림치는 저의 옷을 강제로 벗기고 손목에는 화장지를 두툼하게 감은 뒤, 수갑을 채웠습니다. 구석에 있던 쇠파이프를 가지고 와 다리 사이에 끼우고 거꾸로 매달았고, 얼굴엔 수건을 덮어 코에 겨자 섞은 물을 부으면서 ‘강도짓 했지, 여자 죽인 적 있지’라고 소리쳤습니다.”

여기에 경찰은 잠을 재우지 않는 것은 물론, 허벅지와 종아리 사이에 쇠파이프를 끼운 뒤 발로 밟고 물고문 등을 했다. 모든 고문 과정에서 폭행이 뒤따랐다. 소리치며 저항하는 최 씨의 입을 막고 배에 올라타 “시인하면 왼손 검지 손가락을 까딱 해라”라고 지시하기도 했다.

재판 과정에서는 최 씨와 함께 구치소에 수감됐던 수감자들이 증인으로 출석했다. 이들은 “최 씨의 얼굴과 온 몸에 멍이 들어있었다” “연고를 발라줬다” 등의 증언을 했다. 하지만 검찰과 재판부는 “경찰이 이미 자백한 범인에게 고문을 가할 이유가 없다. 경험칙 상 고문과 부상의 개연성이 없다”고 판단했다. 앞서 경찰과 검찰은 법정에서 최 씨의 알리바이를 증언한 최 씨 가족들에 대해 ‘위증’ 혐의로 재판에 넘겼지만, 수감자들에게는 별다른 조치가 없었다.

앞서의 모든 일들은 공범으로 지목된 장성익 씨(가명)도 똑같이 진술한다. 이들은 각각 다른 장소에서 고문을 받았으며, 검찰 조사 과정에서도 따로 진술했다. 교도소에 수감된 이후에도 두 사람이 각각 다른 지방 교도소로 이감될 때까지 분리 돼 있었다.

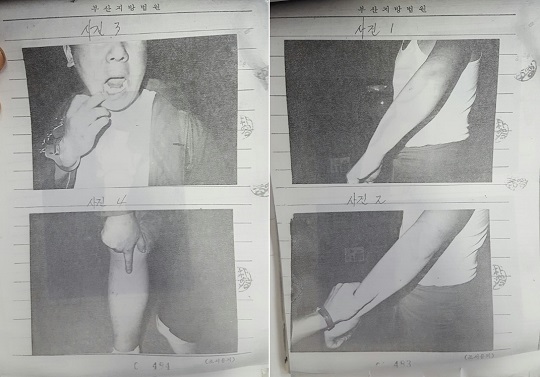

검찰 수사 과정에서 최 씨가 고문을 당한 뒤 부상 당했다고 주장하자 해당 부위를 촬영한 사진. 팔에 박아둔 철심이 휘어졌고 어금니 일부가 파절됐다.

# “공범 맞지”

최 씨는 교도소에 수감된 이후 처음 장 씨를 마주한 날을 기억한다. 의무실에 갔을 때, 우연히 마주쳤다. 장 씨는 최 씨를 알아보자마자 뺨을 때렸다. 주먹을 쥐고 마구잡이로 두들겼다. 최 씨는 장 씨보다 덩치가 훨씬 크다. 얼마든지 몸을 피하거나 막을 수 있었다고 했다. 하지만 최 씨는 장 씨가 지쳐 멈출 때까지 가만히 서있었다. 얼굴을 봤기 때문이라고 했다. 질끈 감은 장 씨의 눈에서 흐른 눈물이 얼굴에 흩어져 있었다.

장 씨가 공범으로 지목된 건 최 씨의 ‘자백’ 때문이다. 경찰은 최 씨에게 “범인은 두 놈이다. 하나는 너고 하나는 누구냐. 장성익이 공범 맞지않냐”고 다그쳤다. 이 과정에서도 최 씨는 고문과 폭행이 있었다고 주장한다. 수사 기록을 보면 그는 경찰서에 임의동행한지 일주일 만에 “예”라고 말했다.

출소 직후에도 장 씨는 최 씨를 때렸다. 20년 전 기억을 더듬어 최 씨가 살던 동네를 찾았다가 마주쳤다. 여전히 최 씨는 장 씨의 주먹을 그대로 받아들였다. 장 씨는 욕을 하다가도 미안하다며 울었고, 다시 소리치며 달려들었다.

최근 좁고 멀게만 느껴졌던 재심의 길이 보이기 시작했다. 출소 3년 만이다. ‘두 살인자’는 알고 있다. 서로 의지하지 않으면 억울함을 풀 수 없을 거라고 생각한다. 기억을 더듬고 흩어진 자료를 모으고 있다. 이제 그들은 나란히 걷는다.

문상현 기자 moon@ilyo.co.kr