아홉 살이던 저는 이유도 모른 채 ‘그곳’에 끌려갔습니다.

그곳에는 많은 사람이 개처럼 묶여있습니다. 밥에는 벌레가 들끓었고 구타가 계속됐죠. 어린 저에게 그곳은 너무 벅찬 곳이었습니다.

그곳의 이름은 ‘형제복지원’

1975년 정부의 부랑자 수용 정책에 의해 설립된 이곳은 1987년까지 약 3000여 명이 수용됐습니다.

그동안 죽어 나간 수용자만 530여 명

1987년 일부 수용자들이 탈출하며 형제복지원의 인권유린이 세상에 알려졌습니다.

하지만 시설 책임자였던 박인근 씨는 횡령 등의 혐의로 고작 2년을 선고받았습니다.

그리고 그는 지금도 자산가로의 호화로운 삶을 살고 있죠.

사건은 그렇게 묻혔습니다. 왜냐고요?

형지복지원 사건은 정부와 지역사회, 시설의 합작품이었으니까요.

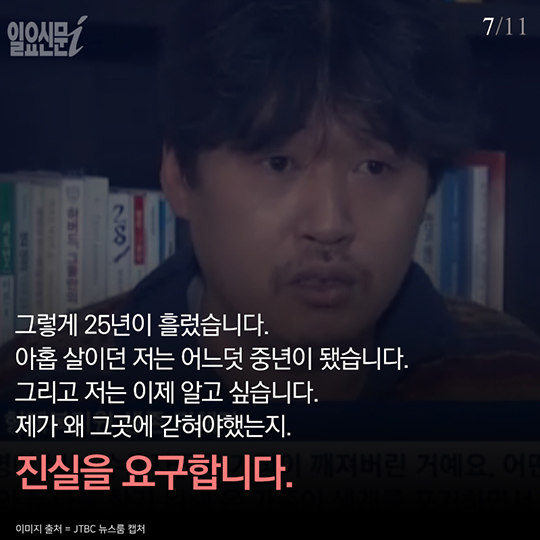

그렇게 25년이 흘렀습니다. 아홉 살이던 저는 어느덧 중년이 됐습니다.

그리고 저는 이제 알고 싶습니다. 제가 왜 그곳에 갇혀야했는지. 진실을 요구합니다.

다행히도 지난 19대 국회에서 사건의 진상규명을 위한 법안이 발의됐지만… 진실을 밝히기 위한 벽은 높았습니다.

정부는 여전히 응답하지 않았고 결국 법안은 폐기됐습니다.

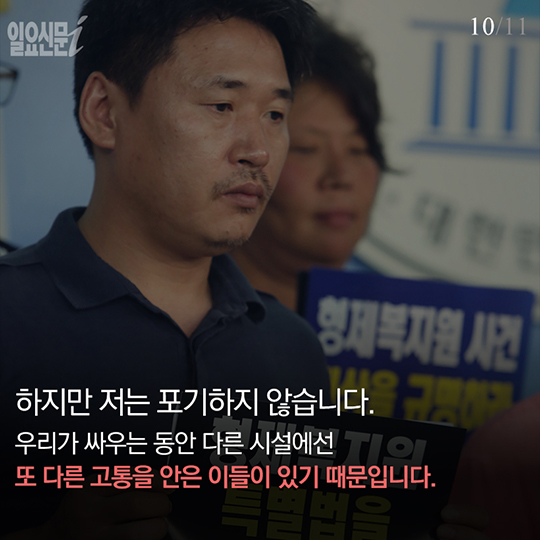

하지만 저는 포기하지 않습니다.

우리가 싸우는 동안 다른 시설에선 또 다른 고통을 안은 이들이 있기 때문입니다.

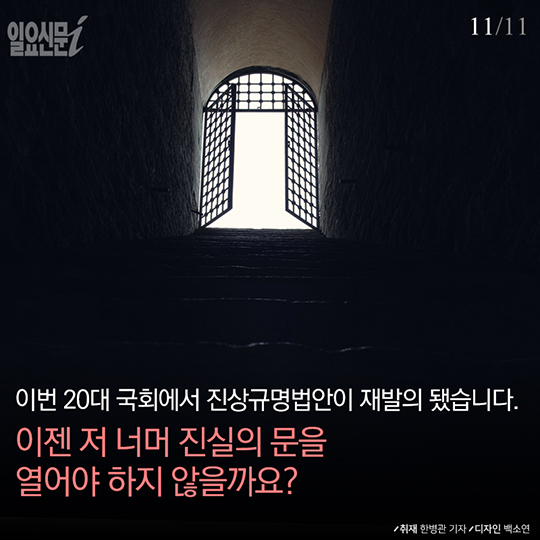

이번 20대 국회에서 진상규명법안이 재발의 됐습니다.

이젠 저 너머 진실의 문을 열어야 하지 않을까요?

취재 한병관 기자/ 디자인 백소연 디자이너