농림축산검역본부가 지난해 내놓은 자료에 따르면 국내 다섯 가구 중 한 가구인 457만 가구가 반려동물과 함께 생활하고 있다. 한 가구에 한 마리라고 가정해도 10명 중 한 명은 반려동물을 키운다는 말이다. 해마다 5~6% 정도씩 수명을 다 하는데 그 숫자만 2만~3만 마리에 이른다. 동물보호단체 등은 8만 마리 이상이라고 주장할 정도다.

영화 ‘일분만 더’의 한 장면.

생활폐기물과 의료폐기물로 일생을 함께한 반려동물의 사체를 처리하는 건 어불성설이라는 반응이 거셌다. 애묘인 A 씨(33)는 “보통 집에서 죽는 경우가 가장 많은데 누가 10년 넘게 키우며 ‘우리 애기’라고 부른 반려동물을 종량제 봉투에 넣어 쓰레기통으로 버릴 수 있겠나. 사실상 불법이더라도 장묘업체 찾아가는 게 가장 현실적인 답이었다”고 말했다.

반려동물 사체 처리 관련해 비인간적인 처사라는 세간의 지적이 수 년 동안 이어지자 정부는 지난 1월부터 반려동물 사체를 폐기물관리법 적용 대상에서 동물보호법 적용 대상으로 변경했다. 올해 들어서야 반려동물의 사체가 ‘쓰레기’ 취급 받지 않고 장묘업체를 찾아 반려동물 사체를 화장하는 방법이 합법화된 셈이다. 이렇게 음성적으로 진행됐던 반려동물 화장이 정식적으로 인정받게 됐다.

문제는 음지에서 영업하던 미등록 장묘업체의 정식 등록이 지체되고 있다는 점이다. 온라인에서 검색이 되는 반려동물 장묘업체는 50여 개를 훌쩍 넘겼다. 그렇지만 현재 농림축산검역본부에 정식으로 등록한 화장업체는 20곳에 불과하다. 결국 30여 곳은 미등록 업체인데 온라인에서 검색조차 되지 않는 미등록 업체는 훨씬 더 많은 것으로 알려졌다. 그나마 등록업체 20곳 가운데 절반은 경기도에 집중돼 있고 강원도와 전라남도에는 한 곳도 없다. 미등록업체는 허가제도 아닌 등록제인데도 제대로 된 소각시설이 갖추지 않은 채 불법 영업을 이어오고 있어 지역 주민과 갈등이 큰 상태다.

게다가 이들 미등록 장묘업체는 음지에서 영업활동을 하고 있어 관리 감독과 단속이 쉽지 않다. 공개적으로 광고나 홍보를 할 경우 관리 감독 및 단속이 손쉽지만 미등록 장묘업체는 대부분 이런 영업촉진 활동을 하지 않는다. 위치도 교외 지역으로 소비자의 눈에 잘 보이지 않는다.

교외 지역에서 대외적 홍보나 광고 없이 미등록 장묘업체가 유지할 수 있는 이유로 동물병원과 장묘업체 사이의 연결 고리가 지목됐다. 소위 ‘밀어주기’가 동물병원과 미등록 장묘업체 사이를 끈끈하게 연결하고 있다는 지적이다.

반려동물 화장 경험이 있는 시민과 업계 관계자 등에 따르면 일반적으로 동물병원을 찾는 손님들은 화장 가능한 장묘업체를 직접 찾기보다는 의사가 추천하는 곳으로 사체를 보낸다. 이럴 경우 병원에서는 웃돈을 붙여 이익을 마련하고 연결된 업체에게 사체를 보내 일감을 몰아준다. 이렇게 생기는 연결고리는 미등록업체도 활개치며 영업할 수 있는 발판을 제공하는 셈이다.

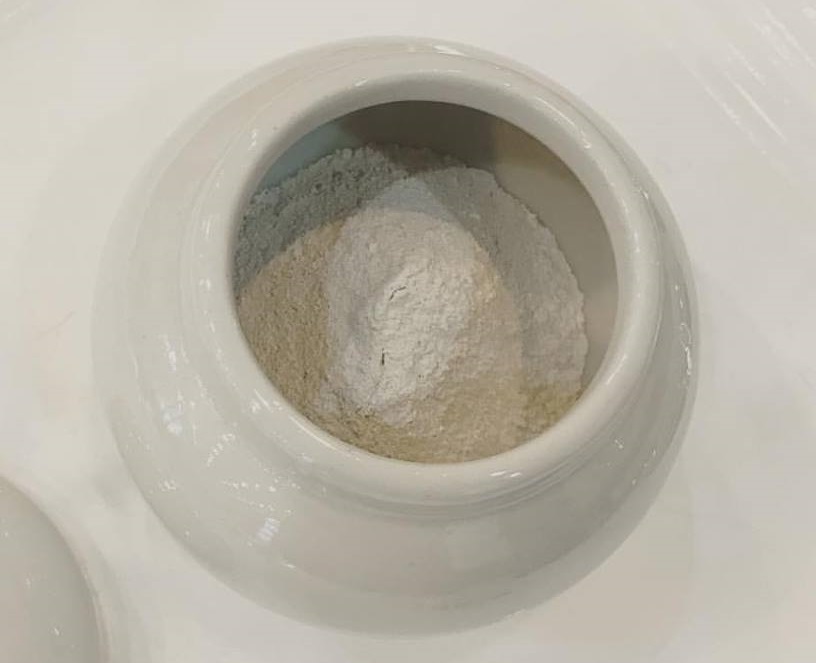

한 장묘업체가 반려동물을 화장한 뒤 견주에게 건넨 유골 가루.

가격 또한 문제다. <일요신문>이 서울 지역 각 구의 주요 동물 병원을 대상으로 화장 비용을 문의한 결과 병원에서 장묘업체에 연결하는 경우 소형견 기준 최고 50만~60만 원 사이까지 가격이 책정됐다. 하지만 정식 등록 장묘업체의 경우 15만~20만 원선에 불과해 병원은 소개비로 사체 화장 가격의 2~3배를 챙기는 것으로 드러났다.

자율경쟁시장에서 높은 이익을 올리는 게 불법은 아니지만 실의에 빠진 반려동물 보호자에게 너무 높은 비용을 받아내는 건 문제가 된다는 지적이 제기됐다. 지난 17일 반려동물을 잃고 화장을 진행하려다 이런 사실을 알게 된 B 씨(47)는 “솔직히 미등록 장묘업체에서 반려견을 화장시키고 싶은 사람이 어디 있겠는가. 일반 사람은 의사가 소개하면 장묘업체로 등록된 업체인지 아닌지 알 방법이 없다”며 “가격도 문제다. 병원에서 화장 비용이 60만 원이라고 하더라. 너무 비싼 것 같아 어디 업체로 보내냐고 물어서 그 업체에 가격 문의했더니 꼴랑 20만 원도 안 받더라. 안 그래도 병원 옮길 때마다 들쭉날쭉한 가격 때문에 어느 정도 공인된 가격이 필요하다고 생각해 왔는데 이번 일을 계기로 동물병원 불신만 늘어가는 중”이라고 말했다.

상황이 이런데 일부 동물병원에서는 ‘갑질’까지 해가며 미등록 장묘업체를 압박하고 있는 것으로 알려졌다. 한 장묘업체 대표 C 씨는 “최근 등록업체로 전환한 뒤 자체적인 영업 활동을 하려고 시도했었지만 그냥 포기했다. 가장 큰 동물병원 거래처에서 ‘그럴 경우 화장 물량을 끊어버리겠다’고 협박했기 때문”이라며 “미등록업체도 사실 등록해서 사세를 넓히고 싶지만 현실적으로 지역 주민 반발과 동물 병원의 압박에 이러지도 저러지도 못하는 실정”이라고 말했다.

하지만 정부의 대책은 아직까지 전무한 상태다. 동물보호법 주관인 농림수산식품부 관계자는 “등록 부분은 지자체에서 등록 받아 관리해야 할 부분이라 우리가 신경 쓸 수 없다”고 선을 그었다. 또한 동물병원과 미등록 장묘업체와의 관계에 대해서는 “이건 거래의 문제기 때문에 공정거래위원회에서 담당해야 할 부분이다. 농림수산식품부에서 할 수 있는 게 없다”고 말했다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr