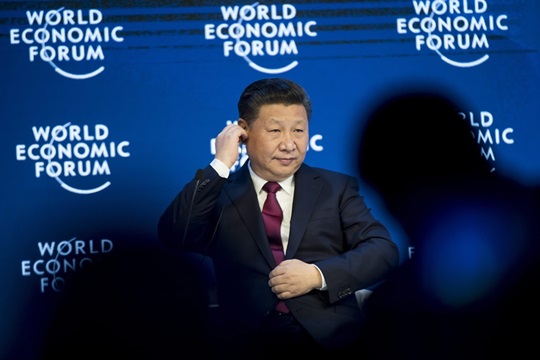

시진핑 중국 국가주석이 지난 17일 스위스 다보스에서 열린 제47차 세계경제포럼(WEF) 첫 날 회의에 참석했다. 사진=EPA/연합뉴스

올해 다보스포럼은 ‘소통과 책임의 리더십’을 간판에 내걸었다. 국수주의와 배척을 경계하고, 이상주의적 국제관계를 구축해야 한다는 의미에서다. 중국 국가주석으로는 포럼에 처음 참석한 시진핑도 개막식 기조연설에서 자유무역의 수호자가 되겠다고 선언했다.

시진핑 주석은 “발전은 사람들의, 사람들을 위한, 사람들에 의해 이뤄져야 한다”며 저 유명한 링컨 미국 대통령의 게티즈버그 연설문을 인용하기도 했다. 화제의 시의성을 두고는 별다른 이견은 없다. 트럼프의 미국 우선주의와 브렉시트 여파로 세계 경제의 불확실성이 커지고, 부의 불균형 문제가 더욱 심각해질 것이란 우려가 제기돼 왔다.

그러나 시진핑 주석이 글로벌화를 부르짖는 것이 타당한가에 대한 비판이 쏟아졌다. ‘로이터’는 그의 연설을 두고 “외교적 수사이고, 동시에 기회주의적이었다”고 날 선 비판을 했다. 실제 중국은 합작법인이 아니면 자동차 분야의 중국 내 투자가 불가능하며, 유통 등 다수의 산업분야에서 중국 투자자의 비중이 절반 이상이어야 허가를 내준다.

투자금 회수에도 기한을 정해놓고 있다. 중국에 진출한 외국 기업이 ‘환영받고 있지 않다’고 느끼는 비중이 81%로 지난해(77%)보다 4%포인트 높아졌다는 미국상공회의소의 연차 보고서도 나왔다.

특히 중국은 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 문제로 한국에 ‘한한령(한류콘텐츠금지령)’과 화장품 등 일부 제품의 수입 제한 조치를 내렸다. 용량·품질기준·함유량 등 비관세장벽을 통한 수입 제한조치도 펼치고 있다.

‘뉴욕타임스(NYT)’는 “시진핑 주석의 개방·연결성 주장은 어울리지 않는다”며 세계화의 근간인 민주화와 인권침해부터 먼저 해결할 것을 촉구했다. 중국은 구글의 국내 검색과 페이스북의 진출을 제한하고 있다. 시진핑 주석의 주장은 말의 성찬에 그쳤다는 비판을 받는다.

다보스포럼 역시 세계적 문제를 해결할 의지가 있느냐는 지적도 제기됐다. 포럼 개최 직전 발표한 ‘세계위험보고서’는 올해 포럼의 방향으로 경제적 불평등과 사회적 양극화, 환경위험 증대 등을 제시했다. 포럼에 앞서 공개된 옥스팜 보고서는 세계의 슈퍼리치 8명이 세계인구 절반과 같은 부를 가졌다고 지적하기도 했다.

그러나 포럼에서는 막달레나 앤더손 스웨덴 재무장관이 “평등이 새로운 유행이 됐다”고 비꼬는 등 진부한 논의만 오갔다. 전세계적인 고립주의와 유럽의 이민자 정책 등의 문제는 리더십 부재에서 비롯됐다며, 정치지도자들에게 문제를 떠넘기고 논의를 끝냈다.

이에 ‘AFP’는 “부자들의 놀이터인 다보스에서도 빈부의 격차가 드러났다”며 “헬리콥터로 날아온 억만장자와 정치인, 유명인사들은 비공개로 밤마다 파티를 열었다”고 보도했다.

다보스포럼은 과연 세계의 새로운 질서를 만드는 데 기여할 수 있을까. 이제 포럼의 역할은 경제와 세계질서보다는 산업포럼으로 역할이 변모했다. 올해 포럼에서 가장 주목을 받은 것은 ‘세계화’나 ‘빈곤’보다도 ‘수소차’ ‘자율주행기술’ 등 4차 산업혁명과 관련된 것들이었다.

17일 현대자동차 등 자동차·에너지·중공업 기업 13곳이 수소위원회(Hydrogen Council)를 출범시켰다. 세계 기후변화를 막기 위해 무공해 에너지원인 수소 연료를 확대하며, 1년 동안 14억 유로(약 1조 7500억 원)을 투자하겠다고 밝혔다. 차량용 인공지능(AI) 소프트웨어를 통한 자율주행 기술 등에 대한 논의도 활발했다.

신산업 발전이 인류 발전을 이끌고 사회 혁신으로 이어지지만, 다보스포럼의 본디 역할은 아니라는 지적이다. 특히 기술발전에 의해 줄어들 일자리와 노동조합 권한, 최저임금 인상 등의 논의는 공감대를 이루지 못하고 무산됐다. 다보스포럼의 ‘그들만의 리그’로 전락했다는 비판이 나오는 이유다.

‘파이낸셜타임스(FT)’는 “다보스포럼 주제는 회의 첫날에 잊을 정도로 진부하다”고 냉소했다.

김서광 저널리스트