이런 허무맹랑한 광고에 또 다시 순진한 피해자의 지갑이 털렸다. 아직 고소·고발까지 이어지진 않아 정확한 피해자 수와 피해액 규모는 파악되지 않았지만 100억 원대까지 치솟을 것이라는 전망이 파다하다. 지난 2년 사이 수면 위로 떠오른 이엘통의 폰지 사기와 엠페이스 다단계 사기가 섞인 형태 아니냐는 의혹이 제기되며 또 다시 대형 사기극의 그림자가 세간에 드리우고 있다.

폰지 사기란 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 사기 형태를 일컫는다. 쉽게 말해 “정해진 이자를 주겠다”고 투자자를 구해 초기에는 실제로 이자나 수익을 투자자에게 쥐어줘 “돈을 벌었다”고 자랑토록 만들어 뒤늦게 투자한 사람의 돈을 가로채는 금융사기 방식이다. 최근 “페이스북을 능가할 앱”이라며 폰지 사기처럼 목돈을 투자 받은 뒤 다단계식으로 운영하고 투자금을 돌려주지 않은 업체를 <일요신문>이 포착했다.

실행하자마자 뜨는 구글의 로고. D 사는 구글의 기술을 연결해 놓고 ‘자체 개발 기술’이라며 투자자를 모집했다.

하지만 A 씨는 이런 조악한 앱 품질을 파악할 수 없었다. 고령에 전화기로 쓰는 기능이라곤 문자밖에 없는 사람이었기 때문이다. 다만 성장 가능성이 무궁무진하다는 지인의 말만 철석같이 믿을 뿐이었다. 투자한 첫 달까지도 믿음은 깨지지 않았다. 실제 계좌당 70만 원씩 송금됐다.

문제는 다음달부터 발생했다. 매달 나오기로 한 금액이 들어오지 않았다. 불안함을 느낀 A 씨는 회사에 항의했으나 회사는 “시스템을 정비 중이다. 투자자에게 너무 많은 돈을 지급하면 부도가 날 수 있기 때문에 재정비한 뒤 지급을 재개하겠다”고 했다. 하지만 그게 끝이었다. 돈은 영영 나오지 않았다.

당한 사람은 A 씨뿐만이 아니었다. A 씨에 따르면 영남 지역에서 이 앱에 투자한 사람만 100명 가까이 된다. 그는 “최대 1억 원 넘게 투자한 사람도 봤다. 돈 못 받은 사람은 지금 아우성인데 투자설명회는 계속 성황을 이룬다. 현재까지 피해액만 100억 원에 이를 수도 있다”고 말했다. 실제 대구 죽전네거리에서 수요일마다 이뤄지는 투자 설명과 사업 관련 교육에는 50여 명이 참가 중이다. 근처 포항 대도동 사무실에도 목요일마다 약 30여 명이 모이고 있다. A 씨 등은 “투자한 돈을 되돌려 받고 싶다”며 지난 18일과 19일 대구와 포항 사무실에 찾아가 항의했지만 “회사가 외국에 있어 돌려주기가 힘들다”는 답변만 받았다.

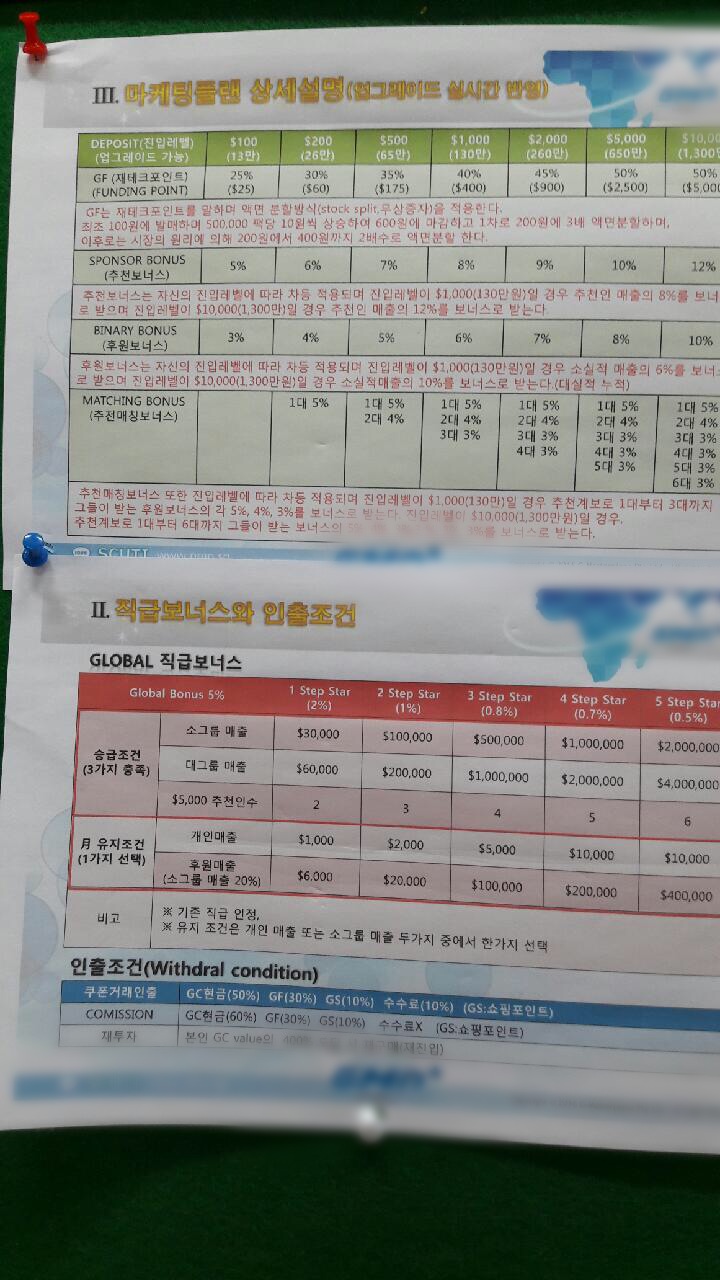

다단계 형태의 뚜렷한 수익이 표시된 D사의 사업설명회 자료. 사진=제보자 제공

또한 D 사는 말레이시아 회사 한 곳과 유기적인 협력 관계에 있다고 광고했다. 거론된 말레이시아의 회사 한 곳은 11년 된 의료기기 제조회사 라이프 케어 시스템즈였는데 D 사는 “우리가 라이프 케어 시스템즈의 지분 49%를 보유하고 있다”고 일렀다. 하지만 라이프 케어 시스템즈 관계자는 <일요신문>과의 전화통화에서 “우리는 한국 회사랑 전혀 관계가 없다. 100% 말레이시아 회사일 뿐”이라고 말했다. 말레이시아의 한 구직 사이트에서는 “D 사는 한국 화장품을 중국에 판매하는 회사로 말레이시아에서 네트워크를 넓히는 중”이라고 적힌 사실도 확인됐다. 게다가 회사 주소로 표기한 곳은 사무 공간이 아닌 평범한 길이었다.

투자설명회에서 제공되는 자료에는 G 사라는 또 다른 회사가 등장한다. 이 회사는 종이 회사로 확인됐다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ·The International Consortium of Investigative Journalists)의 조세피난처 유출 자료에 따르면 영국령 앙귈라에 세워지고 홍콩을 경유하는 종이회사다. G 사의 홈페이지는 현재 접속이 안 되는 상태다. D 사 관련 홈페이지 역시 모두 마찬가지다.

D 사의 영업 방식이 이엘통과 지난해 11월 2일 수원서부경찰서가 잡아 들인 불법 무등록 다단계 업체 ‘엠페이스‘의 영업 형태를 혼합한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. “엠페이스는 광고권에 투자하면 1년에 2회씩 1.6~2배씩 자동으로 가치가 상승해 고수익을 얻을 수 있다”고 투자자를 현혹했다. 하지만 결국 후순위 투자금으로 초기 투자자에게 수익금을 지급하는 돌려 막기 방식의 폰지 사기였다.

한편, <일요신문>은 S 사의 입장을 들기 위해 수차례 연락했지만 끝내 답변을 들을 수 없다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr