통신사는 직영점과 대리점, 판매점을 두고 휴대전화와 요금제 상품을 판매한다. 직영점은 직접 관리한다. 하지만 대리점과 판매점은 직접 관리하지 않는다. 대리점에 기기와 요금제 판매 권한을 줄 뿐이다. 대리점은 판매점을 두고 영업망을 넓힌다.

문제는 책임 소재가 모두 대리점과 판매점으로 국한된다는 점이다. 근본적인 원인은 실적만 내면 된다는 생각에 불법 행위를 서슴지 않는 대리점과 판매점이 나타나기 시작했다는 데 있다. 반면 고객은 정작 대형 통신사 간판을 보고 구매를 선택한다. 그럼에도 책임질 일이 발생하면 고객은 대리점과 판매점을 상대해야 한다. 통신사는 빠진다.

지난해 10월 18일 김 아무개 씨는 새로이 사용하기 시작한 제조사의 휴대전화가 좀처럼 몸에 익지 않았다. 예전부터 쓰던 제조사의 기기로 변경하려 대구 수성구의 한 LG유플러스 대리점을 찾았다. 대리점 직원은 김 씨에게 “원래 가지고 있던 휴대전화를 반납하면 남아있는 할부금을 모두 변제해 준다”고 제안했다. 김 씨는 이 말에 옛 기기를 내주고 새 기기를 구입했다.

한 달 뒤쯤 김 씨는 이상한 점을 포착했다. 자신의 계좌에서 모르는 번호의 휴대전화 요금이 빠져나가기 시작한 것. 더욱이 자신의 번호로는 휴대전화 2대분 요금이 빠져나가고 있었다. 이게 무슨 일인가 싶어 알아본 김 씨는 어이가 없었다. 모르는 번호로 빠져나가는 돈은 한 번도 본 적 없는 중국산 휴대전화 기기의 할부금이었다. 2대분 휴대전화 요금은 새로이 바꾼 기기와 예전에 쓰던 기기의 남은 할부금이었다. 김 씨는 순식간에 휴대전화 3대를 가진 사람이 됐다.

김 씨는 자초지종을 알고 더욱 황당했다. 대리점 직원은 김 씨가 새 휴대전화를 구입할 때 예전휴대전화 할부금을 변제해준다고 말만 했을 뿐 명의를 살려둬 할부금이 계속 빠져나가도록 해뒀다. 그런 뒤 김 씨의 명의를 가지고 몰래 새로운 중국산 휴대전화를 개통해 김 씨가 새로 구매한 휴대전화 할부금과 함께 통장에서 자동이체되도록 조치한 것. 대리점 직원은 김 씨가 쓰던 옛 휴대전화를 개인적으로 중고시장에 팔아 기기 판매대금까지 챙겼다.

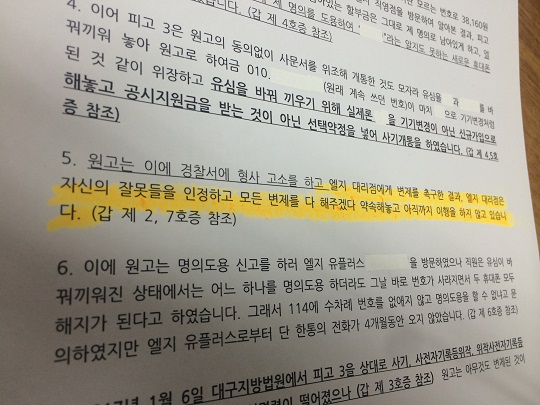

김 씨는 대리점 직원을 지난해 11월 대구 수성경찰서에 사기 등의 혐의로 고소했다. 1월 6일 대구지방법원은 대리점 직원에게 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다. 하지만 정작 김 씨는 아무 것도 받지 못했다. 변제를 약속했던 직원은 돈이 없다는 말만 되풀이했고 대리점주도 직원 개인의 문제라고만 했다.

명의도용 피해를 본 김 씨는 대리점주와 직원을 고소했다. 통신사는 일부만 책임지겠다는 태도를 보였다.

한 통신사 직원은 명의도용의 근본적인 원인은 통신사에 있다고 설명했다. 이 직원은 “직원이 김 씨의 예전 휴대전화를 중고시장에 팔아 얻은 이익은 순전히 직원 개인의 책임이라고 볼 수 있다. 하지만 김 씨가 새로이 구입한 기기 판매에 따른 실적과 김 씨도 모르게 구매된 중국산 기기 판매 실적, 그리고 요금제 사용 실적 등으로 대리점 역시 부당이득을 봤다. 통신사도 마찬가지”라며 “불법행위에 따른 이익을 봤으니 당연히 책임을 져야 한다. 고객은 브랜드를 보고 사지 대리점과 판매점 직원에 따라 사는 게 아니다. 그런 고객을 두고 그냥 자기 선에서 낼 수 있는 환불 정도만 해주며 해결하려는 건 근본적인 문제 해결보다는 불거지는 문제만 대충 수습하겠다는 뜻”이라고 했다.

하지만 통신사는 선을 그었다. LG유플러스 관계자는 김 씨에게 “이 사태에서 우리가 해줄 수 있는 건 중국산 휴대전화 관련된 금액 환불밖에 없다. 옛 휴대전화 요금과 새로 산 기기 관련된 문제는 대리점과 일대일로 소송을 진행해야 한다”는 대답을 남겼다. 다른 통신사도 이런 경우 반응은 비슷했다. SK텔레콤 관계자 역시 마찬가지였다. SK텔레콤 관계자는 “이 경우에는 통신사에서 책임질 부분이 전혀 없다. 대리점과 판매점 문제일 뿐”이라고 말했다.

명의도용은 LG유플러스만 가진 문제가 아니다. 명의도용 신고는 통신 3사 전체 연 2만 건에 육박한다. 하루에 50건꼴이다. 미래창조과학부가 박홍근 더불어민주당 의원에게 지난해 제출한 ‘휴대전화 명의도용 현황’에 따르면 2011년부터 2015년까지 명의도용 발생은 연평균 1만 8390건이었다. 통신사마다 각각 평균 SK텔레콤 7115건, KT 8094건, LG유플러스 3180건이 발생했다. 통신사 시장점유율에 대입하면 KT의 명의도용 발생건수는 SK와 LG유플러스 두 배 수준이다. 가장 빈번하게 일어난다.

근본적인 원인으로 통신사의 판매촉진정책이 꼽힌다. 대리점과 판매점은 특정 대수를 판매에 근접하면 고객의 명의도용 유혹이 강해질 수밖에 없다. 통신사를 불문하고 대리점과 판매점은 요금제 판매와 월 판매대수 등에 따라 얻는 이익이 달라지는 탓이다. 50대를 개통했을 때와 100대를 개통했을 때 얻는 대 당 이익이 다르다. 특정 판매대수를 넘기면 이익률이 더 좋아진다.

한 판매점 관계자는 “1개 팔아 10만 원 남는다고 치면 98개를 팔았을 때보다 100대 팔았을 때 20만 원이 더 남아야 한다. 하지만 100개를 넘기면 이익이 수십만 원 더 늘어난다. 몇 대 더 채우면 이익이 더 커지니 급한 마음에 기존 고객 정보를 가지고 몰래 개통한 뒤 해지하곤 한다”고 말했다.

판매촉진정책을 수정하라는 목소리가 커지고 있다. 이와 관련 방송통신위원회 관계자는 “일단 통신사 관련 정부부처는 휴대전화 가입자 등에게 과도하거나, 혹은 차별적으로 지급되는 보조금에 품을 많이 들인다. 이런 부분에 있어 문제점이 있다는 건 미처 알지 못했지만 워낙 은밀하게 이뤄져서 당장 근본적인 해결책이나 정책을 마련하는 데에는 시간이 걸릴 것 같다. 게다가 이동통신사의 정책을 좌지우지한다는 게 마냥 쉽지는 않다. 법 제도도 마련되지 않은 부분이 많다. 꼼꼼히 검토하고 반영하도록 하겠다”고 밝혔다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr