서울대의 대학신문은 1952년 2월 4일 창간돼 2000호 발간을 앞둔 교내 주간지다. 일개 학교 신문이라고 하기엔 규모가 크다. 1만 8000부를 발행한다. 광역시급 지역신문이나 중견 경제지에 버금갈 정도다.

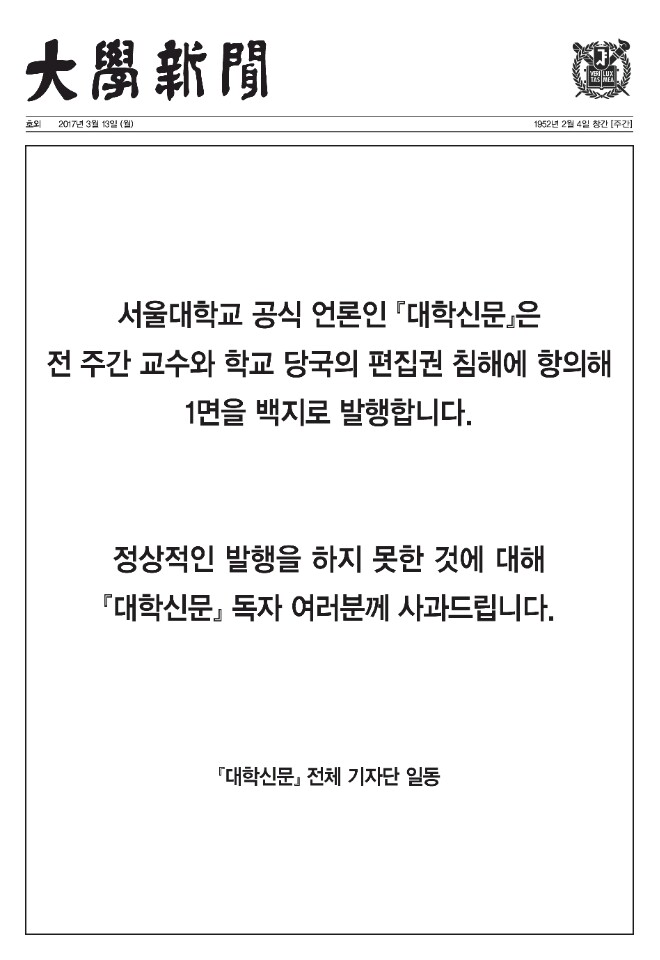

1면이 백지로 발행된 서울대학교 대학신문 호외.

편집국 관계자는 “임 전 주간이 ‘이 기사는 피해자 입장만 들어간 기사다. 삼성전자가 승소 판결을 받았는데 기사를 이렇게 쓰면 안 된다’며 기사를 올리지 못하도록 했다”고 전했다. 게다가 임 전 주간은 “형평성을 보완한 뒤 기사를 내겠다”는 기자의 대안도 거절한 것으로 알려졌다.

이에 대해 대학신문 측은 임경훈 전 주간의 삼성전자 기사 반대의 이유가 ‘삼성전자 눈치 보기’ 아니냐는 의혹을 제기하고 있다. 당시 대학신문 인터넷 홈페이지에는 삼성 배너 광고가 오르고 있었다.

편집국 측은 기획 기사 보도 종용도 문제 삼았다. 지난해 1학기 대학신문은 서울대 개교 70주년을 맞아 기획 기사를 5회 보도했다. 임경훈 전 주간이 1학기 개강에 앞서 개교 70주년을 기념할 업적 등을 기획하자고 제안했기 때문이다. 대학신문은 1학기 학사 기간 14주 가운데 5주에 걸쳐 개교 70주년에 걸맞은 서울대 업적 기사를 냈다.

임 전 주간은 학교 업적 기획 제안을 2학기에도 또 요구했다. 편집국은 “충분히 다뤘다”는 입장을 내비쳤다. 하지만 임 전 주간은 계속 5회 더 보도하자고 한 것으로 전해졌다. 임 전 주간이 개교 70주년 광고성 기획 기사를 10회 보도하는 조건으로 사업비를 받은 탓이다. 대학신문 관계자는 “처음에는 몰랐는데 임 전 주간이 학교에서 돈을 받아 기획 기사 10개를 추진했더라. 학교는 개교 70주년에 맞춰 다양한 기념사업용 사업비를 내걸었다. 임 전 주간은 편집국과 아무런 협의 없이 이 사업에 응모했다”고 밝혔다. 학교 홍보 기사를 써주고 학교 측에서 기념사업용 사업비를 받은 행위 자체는 큰 문제가 없어 보인다. 다만 편집국은 그 부분에 대해 아무런 협의가 없었다는 부분에 문제를 제기하고 있다.

파열음을 일으키던 주간단과 편집국의 갈등은 지난해 10월 17일을 기점으로 폭발했다. 임경훈 전 주간이 기사 1면의 편집을 바꾸라고 요구해서였다. 당시 서울대 일부 학생은 시흥캠퍼스 실시 협약에 반대해 학교 본부를 점거한 상태였다. 편집국에 따르면 임 전 주간은 “본부 점거 내용이 너무 많다. 개교 70주년 내용을 1면에 넣으라”고 요구했다. 편집국은 임 전 주간의 요구를 부분 수용해 1면에 본부 점거와 개교 70주년 내용을 함께 넣었다.

서울대 대학신문 편집국은 학교 당국에 편집권 침해를 인정하라는 요구와 함께 학생 기자단의 편집권이 보장될 수 있도록 사칙을 개정하라고 촉구했다. 학교는 아직 제대로 된 답변을 내놓지 않고 있다. 일각에서는 “물론 문제가 있긴 하지만 학교 신문이 학교를 홍보하는 일도 해줄 수 있는 것 아니냐”, “시흥캠퍼스 기사의 경우 내린 것도 아니다. 무작정 탄압이라고 보기보다는 학교 신문으로서의 역할도 다 하려는 주간과 이해 관계가 부딪친 것 같다”는 의견도 나왔다.

이와 관련 <일요신문>은 임경훈 전 주간에게 수차례 연락을 시도했지만 연결되지 않았다. 서울대 본부 관계자는 “대학신문은 자체적으로 운영돼 왔다. 학교가 나서서 보도 방향을 간섭하거나 편집권을 침해한 부분은 전혀 없다”며 “임 전 주간과 편집부 사이에 이견이 있었다고 본다. 다만 자율적으로 운영돼 온 학보사라 내부에서 있었던 편집권 침해나 광고 관련 부분은 학교 측에서도 전혀 알 수 없다”고 해명했다.

한편, 임경훈 전 주간은 지난 8일 학교에 주간직 사직서를 제출해 주간 자리는 교육학과 신종호 교수가 맡게 됐다. 임 전 주간은 지난 2월 “기자단이 지속적으로 나와 관련된 문제를 제기해 명예가 심히 훼손됐다”며 교내 인권센터에 기자단을 제소했다고 알려졌다. 사임 관련해서도 편집권 침해 등을 인정해서라기보다는 기자단의 모욕을 참기 힘들어서라고도 전해졌다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr