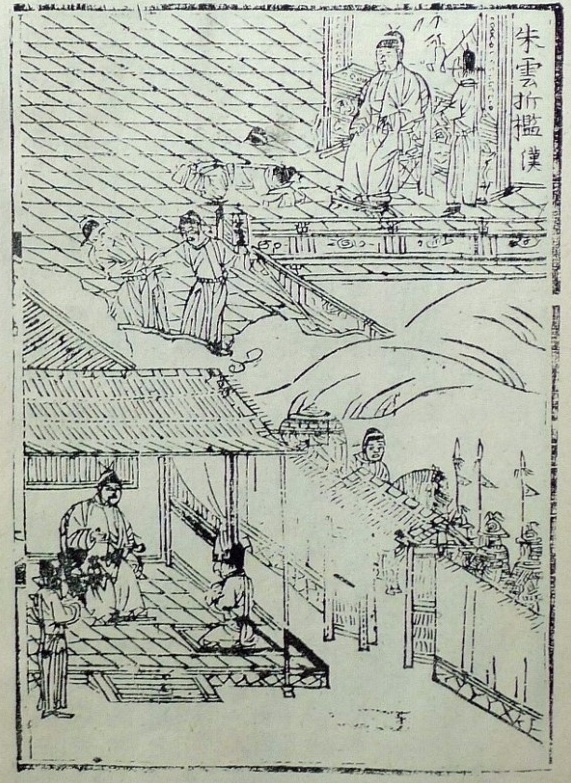

삼강행실도에 나온 주운절함

워낙 굳건한 재벌 일가의 파워가 조직 문화를 짓누르는 경향도 분명하지만 재벌 일가의 의도와 무관하게 밑에서는 알아서 기는 분위기도 역력하다. 그러다 보니 호부호형을 하지 못하던 조선시대의 양반문화처럼 요즘 대기업에선 회장님을 회장님이라 부르지 못하는 상황이 연출되고 있다.

LG전자의 대표이사인 구본준 LG그룹 부회장은 LG전자 내부에서 BJ라 불린다. ‘본준’의 영문 명칭 앞 글자만 딴 약자다. 대표 이사 이름을 섣불리 꺼내기조차 힘든 조직 분위기에 직원 대부분은 구 부회장을 이렇게 부른다.

SK그룹 역시 최태원 회장을 TM이라고 부른다. Top Management를 뜻한다. CJ그룹은 이재현 회장과 이미경 부회장을 C1과 C2로 부른다. Chairman의 약자다. 그나마 이 정도는 약과다. 삼성그룹 계열사인 신라호텔에서는 이부진 사장 때문에 ‘부진’이라는 단어 사용이 잠정적으로 금지됐다고 전해진다. 한 협력사 관계자는 “특정 부분에 문제가 있어 매출이 부진하니 보완해야 한다는 내용을 보낸 적 있다. 그런데 자료를 보내자마자 신라호텔 측에서 호출을 했다. ‘부진’이라는 단어가 절대 사용되면 안 된다고 전해왔다. 수정했지만 왜 그렇게까지 해야 하는지 이해하기 힘들었다”고 말했다.

경쟁사를 칭할 때도 역시 함부로 ‘타 조직’의 이름을 내뱉을 수 없는 분위기가 고스란히 전해진다. 삼성전자는 애플의 아이폰을 LO라고 부른다. 사랑 받는 상대라는 의미를 가진 ‘Loved Opponent’ 앞 글자다. 삼성전자는 LG전자를 ‘X사’라고 칭한다. 반대로 LG전자는 삼성전자를 ‘SS’라고 표기한다. 삼성의 영문 표기 앞 글자다. SS 표기는 내부 보고서에도 경쟁자 분석에 이용된다.

경쟁사를 민감해하는 분위기는 현대차 그룹에서도 찾아볼 수 있다. 현대차는 지난 1월 현대차와 기아차를 제외한 차량(수입차 포함)을 연구소 종합주차장에 댈 수 없도록 공문을 내렸다. 내부 직원에게만 이런 조치를 취하면 그나마 이해 가능한 수준이다. 공문에는 방문자와 협력사까지 포함됐다고 명시됐다.

이런 조치는 대표의 심기를 불편하게 하지 않으려는 일부 경영진의 판단이 포함돼 있다. 한 대기업 고위 관계자는 “대표의 심기를 건드는 건 목숨 줄이 날아가는 것과 같다. 동반 출장할 때 음식 하나 마음에 안 들게 하면 좌천되는 경우도 있다. 당연히 눈치부터 볼 수밖에 없다. 말이야 직언을 해야 한다지만 나이 들수록 똑똑한 사람보다 가방 잘 드는 사람을 선호할 수밖에 없다”고 했다. 상황이 이렇다 보니 조직 분위기는 바람이 불기 앞서 먼저 눕는 풀이 되자는 주의가 퍼져있다.

아모레퍼시픽은 달마다 있는 서경배 회장의 조회사를 기점으로 모든 보고서가 수정된다고 한다. 월례조회 때 서 회장의 조회사에서 가장 많이 사용된 단어를 각 조직장이 정리하고 사업계획 등 보고서 작성 때 그 단어와 어떻게든 연관시키려고 노력한다는 것이다.

대표 심기를 거스르지 않으려는 이런 경영진의 ‘안타까운 노력’은 과잉충성에서 비롯된 것도 적지 않지만 사실 대표가 보여준 행동 탓도 없지 않다. 대표의 비합리적인 주문이 계속되면 경영진 역시 비합리적인 대응으로 조직을 대할 수밖에 없다. 조직 전체는 결국 이상한 주문에 휩싸이게 된다. 방향이 문제라면 방향성을 반대할 순 있지만 방향을 알 수 없으니 자연스레 직언이 힘든 분위기를 만든다.

삼성엔지니어링 경영진은 한때 책상 위에 전화기만 올려 놓으라는 지시를 전직원 대상으로 내린 바 있다고 전해졌다. 근무기강이 해이하다고 판단한 경영진의 선택이었다. 그로 인해 직원들은 사무용품을 책상 밑바닥에 놓고 썼다.

경직된 조직 문화에 시달리는 건 늘 직원의 몫이다. 하지만 정작 자신들도 올라가면 올라갈수록 이렇게 될 수밖에 없다는 자괴감을 토로한다. 익명을 원한 한 대기업 직원은 “경영진이 내리는 이상한 주문은 생각보다 많다. 다만 점점 적응을 해가는 스스로를 발견할 때쯤 승진이란 걸 한다. 그걸 버티는 값으로 주는 게 연봉상승분이다. 당장 동기도 밀려나는 마당에 삶을 이어가려면 그렇게 살 수밖에 없다”고 말했다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr