동대문 디자인플라자. 사진제공=서울시청

동대문 디자인플라자(DDP)는 서울시가 2014년 디자인 산업 진흥 및 문화 확산을 위해 설립한 복합문화공간이다. 세계적인 건축가 ‘자하 하디드’가 설계한 것으로 유명하다. DDP 운영은 서울특별시 재단법인 서울디자인재단이 맡고 있다. 서울디자인재단은 서울시가 기금을 출연해 설립한 지방자치단체 출연기관으로, 공공기관으로 분류된다.

DDP에 장비와 서비스를 공급하고 있는 A 업체는 디지털사이니지 벤처 기업이다. 디지털 사이니지(Digital Signage)란 관제센터에서 통신망을 통해 광고 내용을 제어할 수 있는 광고판이다. 지하철 역사, 복합 쇼핑몰 등 유동인구가 많은 곳에서 흔히 볼 수 있다. A 업체는 기존의 관제센터 구축형 디지털 사이니지 서비스와 달리 클라우드를 활용한 기술을 개발해 국내‧외에서 기술력을 인정받았다.

서울디자인재단이 A 업체의 장비와 서비스를 받기로 한 것은 2015년 중순이다. A 업체가 서울디자인재단에 사업 제안을 했는데, 마침 재단이 앞서 150억 원을 들여 구축했던 디지털 사이니지 장비가 잦은 오류와 고장을 일으키고 있었다. 당시 재단 측 담당자는 A 업체 제품 설명을 듣고 동대문 디자인플라자에 설치된 130대의 디지털 사이니지를 모두 교체해달라고 요청했다.

서울디자인재단의 일방적인 요구는 2015년 8월, 설치 전날부터 시작된다. 별다른 이유 설명도 없이 130대 전면 교체에서 60대로 줄이더니, 급기야 12대 설치로 최종 변경하면서 6개월 무상 시범 설치 후 도입하겠다는 뜻을 전한 것이다. 업체 요청으로 시범 설치 기간은 3개월로 줄었지만, 미리 DDP 맞춤형 설치를 위해 별도로 준비한 100여 대의 장비는 쓸 수 없게 됐다.

시범 설치 기간인 3개월이 지나도 재단 측으로부터 유료 전환이나 계약에 대한 이야기는 들려오지 않았다. A 업체가 담당자에게 수차례 계약에 대해 언급했지만 그때마다 “예산이 부족하니 기다려 달라” “서비스 공급 형태를 구축형으로 바꾸려 한다. 예산 확보 후 다시 이야기하겠다”는 답변만 들려왔다. 시간이 지나면서 A 업체가 받지 못한 장비와 서비스 이용 대금이 수천만 원에 달했다. 그러나 재단 측은 대금 지급은 물론, 계약서도 발급하지 않았다.

A 업체가 동대문 디자인플라자에 설치한 미디어 월.

# 이상한 ‘계약서’

더 큰 문제는 올해 초부터 불거진다. 재단 측 담당자가 바뀌면서부터다. A 업체가 그동안 장비와 서비스 이용 대금을 받지 못했으니 계약서를 발급하고 이를 처리해 달라고 요청했는데, 담당자가 “대금 지급이 불가능하다”고 못박은 것이다.

계약서를 쓰지 않았던 게 문제가 됐다. A 업체 대표는 “담당자가 오히려 ‘그동안 계약도 하지 않고 공급하다 왜 지금에 와서야 대금을 청구하느냐’며 따졌다. 그동안의 사정을 설명했지만 계약서가 없으니 대금 지급을 받으려면 내용증명을 보내거나 행정소송을 하라는 답변만 들었다”고 주장했다.

A 업체가 소송 등으로 일이 커지는 것을 원하지 않는다는 뜻을 전하자, 재단 측 담당자는 “기존 공급 건은 없던 일로 하고 1년에 1000만 원 이하로 공급 금액을 맞추는 걸로 계약을 하자”는 취지로 제안했다. A 업체 대표는 “이 제안을 받아들이지 않으면 계약도 못하고 앞서 설치된 장비를 모두 철거해야 한다는 이야기를 들었다”고 토로했다.

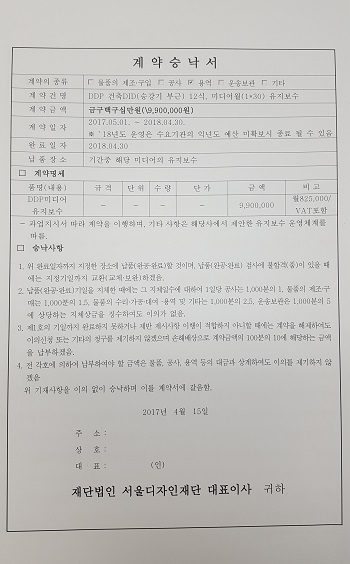

서울디자인재단이 A 업체에 보낸 ‘계약 승낙서’

날인 역시 A 업체만 하게 돼있다. A 업체 대표는 “문서 끝에 ‘서울디자인재단 대표이사 귀하’라고만 적혀있다. 계약을 하려면 이 문서에 도장을 찍어서 보내달라는 것”이라며 “또한 계약승낙서엔 ‘2018년도 운영은 수요기관의 익년도 예산 미확보시 종료 될 수 있음’이라는 조항이 있다. 예산 확보가 안 되면 언제든 일방적으로 계약을 종료할 수 있다는 뜻”이라고 지적했다.

또한 <일요신문>은 취재 과정에서 서울디자인재단 측이 A 업체와 계약과 관련해 한창 갈등을 빚고 있던 지난 3월부터 한 달간, 별도로 4억 9000만 원대의 미디어 구축 용역 공개입찰을 진행했던 사실을 확인했다. 예산이 없다던 재단 측이 다른 업체를 찾고 있었던 것이다. 업체 대표는 “그동안 재단 측으로부터 공개입찰에 대한 설명은 들어본 적 없다”고 말했다.

# 재단 측 “계약서 없어 예산 집행 어렵다”

A 업체가 받았던 ‘계약승낙서’는 재단 측과 거래하고 있는 또 다른 용역 업체들에도 전달되고 있는 것으로 알려졌다. 다만 업체 관계자들은 “A 업체의 사정을 충분히 이해한다”면서도 “문제를 일으키거나 연루되고 싶지 않다”며 인터뷰를 거절했다.

서울디자인재단 측 관계자는 A 업체에 보낸 계약승낙서와 비슷한 형태의 계약서가 발급되는 경우가 있다고 밝혔다. 그는 “1000만 원 아래 계약 건은 내부 규정에 따라 계약승낙서라는 이름으로 전달될 수 있다”고 말했다.

반면 재단 관계자는 A 업체에 대해선 적극적으로 해명했다. 그는 “A 업체가 왜 지금까지 계약을 체결하지 않았는지 이해할 수 없다. 계약서도 없는 데다 전 담당자와 업체 사이에 어떤 이야기가 오갔는지 파악할 수 있는 방법이 없다. 예산을 집행하려 해도 근거가 없으니 대금을 지급하지 못하는 것”이라고 말했다. 이어 “업체 사정을 듣고 난 후 예산이 허용하는 선에서 어떻게든 계약을 체결하려고 노력하고 있다. 계약승낙서도 초안 성격의 문서일 뿐, 업체가 검토한 후 의견을 주면 반영할 예정이다. 아직까지 결정된 사항은 없다”고 덧붙였다.

한편, 공정거래위원회에선 문제의 소지가 있다는 뜻을 밝혔다. 공정거래위원회 관계자는 <일요신문>과의 통화에서 “서울디자인재단이 보낸 계약승낙서의 경우 정상적인 계약서로 볼 수 없다. 그 문서는 계약서가 아니다”라며 “서울디자인재단에 대한 내용은 구체적으로 확인해봐야겠지만 조사가 필요한 것으로 보인다”고 말했다.

문상현 기자 moon@ilyo.co.kr