지난 2011년 3월 국회는 금융위원회를 거쳐 통신사기피해환급특별법을 통과시켰다. 금융사기를 당한 뒤 자괴감에 스스로 목숨을 끊는 피해자까지 나왔던 탓이다. 이 법은 금융사기에 휩쓸린 피해자가 사법기관에 피해 사실을 알리면 은행 자체적으로 피해 금액이 흘러 들어간 계좌를 묶을 수 있도록 했다. 금융사기단의 출금보다 신고가 빠를 경우 사기단에게 송금된 돈은 일정 시간 지난 뒤 피해자에게 다시 돌아왔다. 통장 개설 자체도 까다로워져 대포통장 거래 역시 최소화됐다.

문제는 보통 ‘일대일’로 진행되던 금융사기가 ‘일대다(多)’ 형태로 진화했다는 점이다. 이전까지 사기단은 피해자를 속여 자신의 계좌로 돈을 받았다. 하지만 대포통장 개설이 힘들어지는 등 이런 방식이 여의치 않자 또 다른 피해자를 사기에 개입시켰다. 주로 오프라인에서 점포를 운영하는 개인사업자가 또 다른 피해자로 등장했다.

일단 사기단은 사람을 속이거나 몰래 계좌에 잠입한 뒤 정상적인 개인사업자의 통장으로 돈을 보내도록 판을 짰다. 그런 다음 즉시 개인사업자의 점포로 찾아가 “실수로 돈을 더 부쳤다. 일부는 상품으로 주고 잘못 입금한 차액은 환불해 달라”는 식으로 돈을 받았다. 은행은 금융사기에 연루된 개인사업자의 계좌를 동결시킨 뒤 송금자인 1차 피해자에게 피해액을 돌려줬다. 문제는 2차 피해자가 생겨났다는 점이다. 1차 피해자는 돈을 되찾았지만 돈을 내준 2차 피해 개인사업자는 난데없이 모든 피해를 뒤집어 쓰게 됐다.

지난 2015년 4월 꽃집을 운영하는 심 아무개 씨는 이렇게 당했다. 사기단은 피해자의 계좌를 해킹해 심 씨의 계좌로 585만 원을 입금했다. 그 뒤에 바로 심 씨에게 전화를 걸어 “15만 원짜리 꽃다발을 구입하려고 했는데 실수로 585만 원을 입금했다”며 “꽃을 찾으러 갈 때 570만 원을 돌려 달라”고 했다. 심 씨는 당연히 내어줄 수밖에 없었다.

며칠 뒤 심 씨의 계좌가 갑자기 지급정지됐다. 금융사기에 이용됐다는 이유에서였다. 사기단에게 해킹당해 자기도 모르는 사이 꽃집에 585만 원을 송금한 피해자가 이 사실을 경찰에 신고했기 때문이다. 심 씨의 은행 거래가 모두 중단됐다. 은행은 곧 585만 원을 고스란히 1차 금융사기 피해자에게 넘겨줬다. 1차 피해자는 돈을 되돌려 받았지만 심 씨의 꽃과 570만 원은 날아가 버렸다.

금융사기단은 개인사업자를 넘어 법인사업자도 노렸다. 특히 상품권과 같이 환금성 좋은 상품을 인터넷으로 판매하는 중소형 법인사업자가 주된 범행 대상이 됐다. 사기를 친 피해자의 돈을 법인사업자의 계좌로 상품대처럼 입금하고 나서 현금화가 빠른 상품과 맞바꾼 뒤 도망가는 식이었다.

인터넷으로 상품권을 판매하는 A 씨(36)는 지난달 황당한 일을 겪었다. 갑자기 자신이 사용하는 법인 계좌가 모두 묶였던 탓이다. 자초지종을 알고 보니 며칠 전 팔린 상품권 1000만 원어치가 금융사기 피해자의 계좌에서 송금된 돈으로 결제돼 사기단의 손아귀로 들어간 것. A 씨는 지난달 24일 한 고객에게 3차례에 걸쳐 1000만 원을 송금 받고 상품권을 판매한 바 있었다.

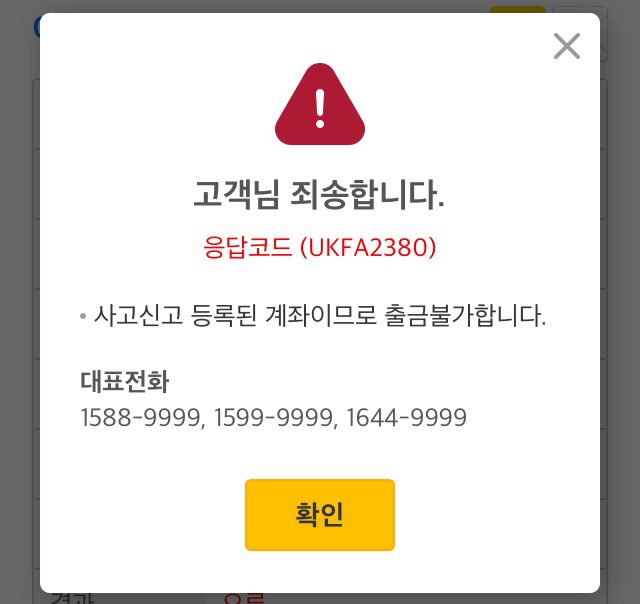

A 씨의 피해는 꽃집 개인사업자보다 컸다. 꽃집이야 오프라인 매출이 대부분이지만 A 씨는 대부분 거래가 인터넷으로 이뤄졌기 때문이다. 계좌가 묶여 입출금 모두 안 되는 상황에 놓였다. 고객이 돈을 입금할라치면 “사고신고등록계좌로 입금이 불가합니다”라는 문장까지 떴다.

금융사기 피해액이 입금되는 등 계좌가 금융사기에 연루되면 계좌주는 송금을 받을 길이 없다.

A 씨는 참을 수 없었다. 영업 지장도 화나는데 정상적으로 거래한 1000만 원이 곧 1차 피해자에게 돌아갈 수밖에 없었기 때문이다. 그는 곧장 은행을 찾았다. 하지만 A 씨는 더 큰 벽 앞에 놓였다. 그 누구도 구제 방법을 몰랐기 때문이다. 어떤 서류를 어디에 제출해야 하는지 등의 구체적 지침은 어디에도 없었다.

2차 피해자의 피해가 속출하자 1차 피해자 위주의 특별법 시행령은 지난해 범죄와 관련이 없다는 사실을 증명하면 지급정지가 풀릴 수 있도록 바뀌었다. 개정안에 따르면 계좌가 잠긴 2차 피해자는 은행에 ‘사기이용계좌가 아니라는 사실을 증명하는 자료’를 제출하면 된다. 이를 받아 든 은행은 수사기관에 “이 계좌의 주인은 사기 사건과 연관이 없다”고 확인 받을 경우 계좌를 정상화시킬 수 있다. 하지만 어떤 자료를 어떻게 만들어 어떤 ‘수사기관’으로 가야 하는지 그 누구도 제대로 알고 있지 못하는 실정이다.

은행도 경찰도 반응은 ‘모르쇠’다. A 씨는 “대체 어떤 자료를 소명해야 하는지 알 수 없다. 게다가 주거래 은행도 해결 방법을 제대로 몰라 나만 발을 동동 구르고 있다. 경찰도 잘 모르더라“라고 했다. 한 변호사는 “경찰과 검찰은 잘못한 걸 잡아내는 기관이다. 잘못 안 한 일을 소명해주는 기관이 아니다. 법원의 역할로 보인다. 그런데 대체 이 문제를 어디로 가지고 가야 하는지 알 수 없다”고 말했다.

상황이 이렇게 악화되다 보니 법인사업자는 계좌가 정지되는 상황 자체를 두려워하기 시작했다. 금융사기단은 최근 이런 점까지 악용하고 나섰다. 불특정 사업자 계좌로 소액을 송금한 뒤 사고로 신고해 계좌를 지급정지 당하도록 만든다. 그런 뒤 사업자에게 전화해서 “지급정지 풀고 싶으면 돈을 부쳐라. 안 그러면 몇 달 돈을 받지도 찾지도 못할 것”이라며 협박하기 이르른 것.

이런 상황에서도 금융위원회는 별다른 조치를 하지 않고 있다. 이와 관련 금융위 관계자는 “특별법상 피해를 당한 사업자가 자신의 무고함을 증명하고 계좌정지를 풀 수 있는 과정 등 절차에 대한 내용이 부족한 게 사실이다. 발의된 상황이라 관련 부처에 의견을 묻고 좀 더 정교하게 개정할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편, 인터넷 전용 은행이 새로운 은행의 형태로 급부상하면서 특별법은 또 다시 수정돼야 할 상황에 놓였다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr