‘내가 그의 이름을 불러 주기 전에는/ 그는 다만/ 하나의 몸짓에 지나지 않았다/ 내가 그의 이름을 불러 주었을 때/ 그는 나에게로 와서/ 꽃이 되었다.’ -김춘수 ‘꽃’

예술가의 작품은 현실이나 자연 속에서 나온다. 세상에서 아무리 독창적인 작품일지라도 이러한 범주를 벗어나지는 못한다. 특히 일상적 현실을 모티브로 삼는 작품의 경우 작가가 그 현실의 상황에 붙이는 의미가 중요하다. 일상을 그대로 모사하거나 재현하는 것은 엄밀히 말해서 작품이라고 하기 어렵다.

김춘수의 시 ‘꽃’에서도 이를 말하고 있다. 이름을 불러주기 전의 현실, 즉 작가가 그 현실에 의미를 덧입히기 전의 상황은 ‘하나의 몸짓’ 같은 평범한 일일 것이다. ‘이름을 불러 주는’ 일, 즉 작가가 본 현실에 생각을 심는 일에서부터 작품의 반열에 오르게 된다. 평범한 일상의 일에 의미를 부여해 각별한 현실로 바꾸는 것이 바로 작가의 임무다.

The Lovers: 116x80.3cm, 캔버스에 유화, 2017년

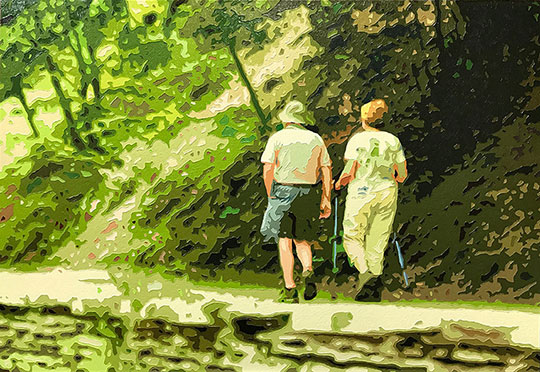

문호는 현실을 그린다. 모두 자신이 직접 겪은 현실의 순간이다. 뉴욕 유학 시절 맨해튼 거리에서 마주쳤던 사람들의 모습이다. 카페나 거리에서 카메라를 이용해 채집한 현실에 작가는 자신의 생각을 입혀 이미지로 격상시켜 놓았다. 평범한 도시의 정경이 각별한 현실로 바뀐 셈이다. 어떤 생각일까.

낯선 도시, 자신과 무관한 사람들의 모습에서 그는 현대인의 고독을 발견한다. 공원에서 마주 치는 사람. 같은 거리를 걷고, 같은 식당에서 밥을 먹는 사람들. 어떤 이들은 친구일 게고 혹은 연인 사이일 수도 있고, 비즈니스 관계로 만날 수도 있다. 수많은 이유로 관계망을 형성하고 그 속에 들어가 있는 사람들 사이에서 작가는 이방인의 한계를 절감한다. 눈인사를 건넸던 이웃이지만 그들과 작가는 물과 기름처럼 섞일 수 없었음을 고백한다. ‘군중 속의 고독이라는 것이 이런 것이구나’라는 문호의 생각은 현대인이 겪는 절대 고독을 작품의 주제로 삼은 이유가 되었다.

그의 그림을 보면 경계가 분명한 색면으로 구성돼 있다. 그래서 가까이 보면 색면 추상회화처럼 보인다. 그림에서 조금 물러나면 비로소 이미지가 나타난다. 카페에서 커피 마시는 사람도 보이고, 공원을 산책하는 노부부나 일광욕을 즐기는 젊은 커플도 있다.

The Moment: 111x162.0cm, 캔버스에 유화, 2015년

그런데 이런 이미지를 묘사하지 않는다. 구성하듯 색면으로 만들어 울타리 치듯 색채로 채운다. 사람들 사이의 벽, 정서나 세대 간의 단절 같은 우리 시대 사람들의 모습을 문호는 이렇게 해석한 것이다. 그런 생각을 담은 회화적 언어는 작가 연배 세대의 자화상이기도 하다. 그는 아날로그 정서와 디지털 감성을 모두 경험한 나이다. 두 세대는 공존하지만 그 사이의 간극은 물과 기름처럼 겉돈다. 문호의 그림에서 이미지와 색면이 어색한 동거를 이루는 것처럼.

전준엽 화가

| 비즈한국 아트에디터인 전준엽은 개인전 33회를 비롯해 국내외에서 400여 회의 전시회를 열었다. <학원>, <일요신문>, <문화일보> 기자와 성곡미술관 학예실장을 역임했다. <화가의 숨은 그림 읽기> 등 저서 4권을 출간했다. |