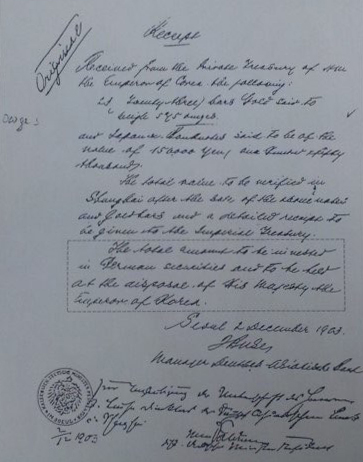

고종이 덕화은행에 맡긴 금과 엔화 내역이 담긴 예치금 증서. 사진=헐버트박사기념사업회 제공

고종은 앞선 1903년 12월 2일 덕화은행 책임자였던 부제(J. Buse)를 한국으로 불러들여 황실의 통치자금인 내탕금 현금 15만 엔과 금괴 약 16.3㎏(4346돈)을 맡긴 바 있었다. 몇 달 뒤 1만 8500엔과 5만 엔을 두 차례에 걸쳐 추가로 넣었다. 가치는 총 51만 8800마르크였다. 2008년 재정경제부(현 기획재정부)는 이를 약 250억 원 가치로 봤다. 그리 크지 않아 보이지만 당시 국가 예산으로 따지면 1~1.5%에 달하는 큰 금액이었다. 덕화은행은 이 돈을 독일 베를린에 있는 디스콘토 게젤샤프트 은행(Diskonto Gesellschaft)에 ‘대한제국국고유가증권(Effekten des Kaiserlich Koreanischen Staatsschatzes)’이라는 이름으로 거치했다.

헐버트는 인출을 거부당했다. 덕화은행은 헐버트에게 내줄 돈이 없다고 했다. 덕화은행은 1년 반쯤 앞선 1908년 3월 24일 15만 3939엔, 7월 13일 9만 5836엔 등 총 합계 24만 9775엔이 51만 8800마르크로 환전돼 일본 정부에게 인출됐다고 밝혔다.

실제 이 돈은 이미 일본의 수중으로 넘어가 있었다. 조선총독부의 전신이자 1906년 일본이 한국을 통치하려 세웠던 통감부는 헤이그 밀사사건을 계기로 1907년 7월 20일 고종을 퇴위시켰다. 1905년 11월 17일 일본이 을사늑약을 강제로 체결하고 한국의 외교권을 빼앗자 고종은 1907년 6월 15일부터 네덜란드 헤이그에서 열린 만국평화회의에 이상설, 이준, 이위종 등을 특사로 파견했다. 을사늑약의 부당함과 일본의 침략을 폭로하고 국제 사회에 도움을 요청할 요량이었다.

통감부는 냄새를 맡았다. 당시 유럽까지 가려면 상당한 비용이 들었는데 대체 어떻게 특사를 보낼 수 있었는지 궁금해했다. 그러다 고종의 재산이 외국 은행에 숨겨져 있단 사실을 알아낼 수 있었다. 그런 뒤 한국의 부채 상환에 쓰겠다며 압수하기 시작했다. 당연히 고종의 예금 환수도 시행했다. “대한제국 황실도 동의했으니 환수에 협조해 달라”고 독일에 요청했다.

통감부의 요구에 서울 주재 독일 총영사 크뤼거(F. Kruger)는 1906년 12월 31일자로 51만 8800마르크가 예치되어 있다고 일본에 통보했다. 통감부는 황실의 동의를 얻었다며 덕화은행에 고종의 예치금을 내놓으라고 했다. 서류는 완벽히 꾸며졌다. 덕화은행은 일본에 돈을 넘겨주고 일본의 나베시마 외무총장은 돈을 받았다는 영수증에 서명했다.

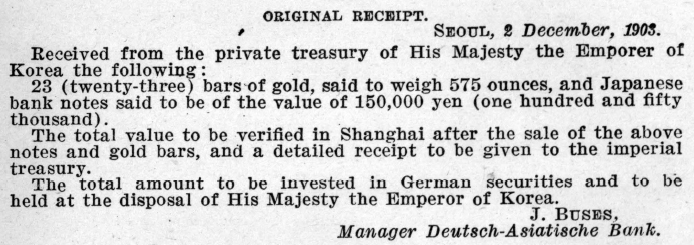

미국 국회 기록에 남겨진 덕화은행 작성 고종의 예치금 증서 . 사진=미국 국회 기록

헐버트는 어이가 없었다. 자신이 들고 있던 고종의 예치금 증서에는 분명 “예치금은 대한제국 황제만 처분할 수 있다”고 써있었던 까닭이었다. 고종은 일본의 인출에 동의한 적 없었다. ‘일요신문’이 입수한 1919년 미국 상원 외교관계위원회 기록에 따르면 실제 고종만 이 예치금을 처분할 수 있다는 문구(The total amount to be held at the disposal of His Majesty the Emperor of Korea)는 예치금 증서 하단에 덕화은행 상하이 지점 책임자의 이름과 함께 명시돼 있었다. 헐버트의 비망록에 이 사건을 ‘독일과 일본의 묵시적 공모(Acquiescent Collusion)’라고 적었다.

헐버트는 참을 수 없었지만 일본에 병합당한 조선에 더 이상 머물기 힘들었다. 일본은 헐버트를 눈엣가시로 여겼던 까닭이었다. 일본 입장에서는 한국을 물밑으로 지원하는 미국인이 달가울 리 없었다. 그는 미국으로 돌아간 뒤에도 이 돈을 찾으려 무던히 애썼다. 1919년 3·1운동이 있고 난 뒤 그는 미국 상원 외교관계위원회에 일본의 잔학상을 고발하는 진술서를 발표했다. 미국과 유럽 등 주요 언론에 일본의 한국 강제 점령의 부당성을 알렸다.

헐버트박사기념사업회에 세워진 헐버트 사진. 이종현 기자 jhlee@ilyo.co.kr

이승만 전 대통령은 헐버트의 한국을 향한 노력을 잘 알고 있었다. 1948년 이 전 대통령은 “단상에 서야 할 사람은 바로 당신(You are the man)”이라며 광복절 행사에 헐버트를 초청했다. 아내가 병상에 있었던 헐버트는 한국에 올 수 없었다.

이듬해인 1949년 이승만 전 대통령은 헐버트를 다시 초청했다. 한 달 가까이 배를 타고 7월 29일 헐버트는 인천 제물포항에 도착했다. 그런 뒤 일주일 만인 8월 5일 서울 동대문구 휘경동에 위치한 청량리 위생병원(현 삼육서울병원)에서 86세의 나이로 숨을 거뒀다. 안타까웠지만 그의 기도는 이뤄졌다. 헐버트는 평소 “웨스터민스터 사원보다 한국에서 묻히고 싶다”고 말해 왔다. 그는 서울 마포구 합정동 양화진 외국인선교사묘원 선교기념관에 묻혔다.

헐버트는 이 돈을 어디에 쓰려고 그렇게 찾아 헤맸을까. 고종의 예치금 전권을 위임 받았던 그는 이 돈이 당시 상황상 고종에게 다시 가기 어렵다는 걸 알았다. 당시 독립단체가 꽤 많아 분배에도 고종의 재가가 필요하겠다고 생각했던 그는 멕시코 유카탄 반도의 한국인 이민자를 한국으로 송환하는 데 이 돈을 쓰고 싶어 했다.

일본의 인력회사 대륙식민합자회사의 광고 ‘4년 계약. 주택 무료 임대. 높은 임금’을 본 한국인 1033명은 1905년 4월 4일 멕시코로 떠났다. 실상은 달랐다. 한국인은 새벽부터 밤까지 고된 노동에 시달리고 폭행도 당했다. 황성신문 1905년 7월 29일자 사설에 당시 한국인의 상황을 다음과 같이 알렸다.

“멕시코 원주민인 마야족의 노예 등급은 5∼6등급, 한인 노예는 7등급으로 가장 낮은 값이다. 조각난 떨어진 옷을 걸치고 다 떨어진 짚신을 신었다. 아이를 팔에 안고 등에 업고 길가를 배회하는 한국 여인들의 처량한 모습은 가축같이 보이는데 눈물 없이는 볼 수 없는 실정이다. 농장에서 일을 제대로 하지 못하면 무릎을 꿇리고 구타해서 살가죽이 벗겨지고 피가 낭자한 농노들의 그 비참한 모습을 차마 눈뜨고 볼 수 없도다. 통탄, 통탄이라.”

고종은 후회하며 멕시코로 떠나 보낸 한국인을 송환할 계획을 세웠지만 일본의 방해로 실행하지 못했다. 헐버트는 미국인이었지만 고종의 한을 가장 잘 이해한 한국인이었다.

최훈민 기자 jipchak@ilyo.co.kr

| 헐버트와 김동진 기념사업회장의 특별한 인연 “존경하던 위인 손자가, 감사실 직원일 줄이야…”

20일 일요신문과의 인터뷰에서 헐버트의 한국 사랑을 설명하는 김동진 회장. 이종현 기자 jhlee@ilyo.co.kr 김동진 회장과 헐버트의 인연은 기묘하게 시작됐다. 대학 때 읽었던 ‘대한제국 멸망사(The Passing of Korea)’를 보고 “어떻게 이렇게 한국을 사랑했던 사람이 이렇게 알려지지 않았나” 통탄했었다. 그는 “나중에 언젠간 헐버트의 업적을 세상에 알리겠다”고 마음 먹었다. 대학 졸업 뒤 케미컬은행 서울지점 근무를 시작으로 은행원이 됐던 김동진 회장은 체이스맨해튼은행으로 적을 옮긴 뒤 1988년 미국 뉴욕 본사 국제부로 발령 받았다. 거기서 운명의 만남이 이뤄졌다. 한국의 성장기 때 김동진 회장은 무리한 한국 기업의 요구도 흔쾌히 들어주며 어떻게 해서든 한국 기업의 자금 활로를 원활하게 해주려 노력했다. 그러다 보니 회사의 감사팀은 늘 김 회장의 거래 하나하나에 신경을 쓸 수밖에 없었다. 그러던 어느 날 김 회장은 “감사실로 오라”는 전화를 받았다. 큰일이 났다고 생각하고 황급히 간 감사실에서 그는 운명의 한 남자를 만났다. 한 남자가 서류 한 통을 김동진 회장에게 건네며 “자네 한국말 할 줄 아는가?”라고 물었다. 서류에 한국말이 적혀 있었는데 도통 해석할 수 없었던 감사실 직원이 김 회장에게 도움을 청했던 것이었다. 그 서류에는 ‘헐버트’라는 이름이 새겨져 있었다. 김 회장은 혹시나 하는 마음에 호머 헐버트와 그의 관계를 물었다. 어이 없게도 그 사람은 바로 호머 헐버트의 손자 리처드 헐버트였다. 둘은 급격하게 친해졌다. 김동진 회장은 미국 뉴욕주 웨스트체스터 라이시(Rye)에 위치한 리처드 헐버트의 집에 초대 받았다. 거기에서 호머 헐버트의 덕화은행 예치금 증서 관련 서류를 본 뒤 1991년 한국으로 돌아와 이 사건의 진실을 찾기 시작했다. 2009년 은퇴하며 김동진 회장은 아예 이 일에 전념하기 시작했다. 서울 서초구 서초2동의 외교사료관은 그의 소풍지다. 수시로 방문해 자료를 모은다. 해마다 8월쯤 헐버트 추모식을 열고 헐버트의 자손을 초청해 행사를 치른다. 올해는 오는 8월 10일 예정됐다. 그는 여전히 고종의 예치금을 찾으려고 증거를 수집하고 있다. [최] |

| 일제가 가져간 건 절반뿐? 그렇다면 나머지 행방은… 고종이 맡겼던 금액은 이게 전부가 아니었다는 주장도 있었다. 정상수 명지대 인문과학연구소 연구교수는 독일 외교부 정치문서보관소의 한국 관련 외교 문서 복사본을 판독한 결과를 발표하며 고종이 독일계 은행에 맡긴 금액은 총 100만 마르크를 넘는다고 2008년 6월 26일 밝혔었다. 2008년 기준 약 500억 원 가치다. 정상수 교수가 발견한 1907년 2월 5일 당시 주한 독일 공사였던 잘데른(Konrad von Saldern)이 뮐베르크(Otto von Muhlberg) 당시 독일 외교부 차관에게 제출한 보고서에는 “1903년 말 고종이 내게 사람을 보내 독일에 돈을 맡기고 싶다고 했다. 거액을 독일에 예치했는데 독일로 보낸 돈이 100만 마르크가 넘었다. 그 돈 절반은 일본에 내주지 말고 확보했으면 한다. 한국인들은 그 돈을 황제가 보내는 정당한 사절에게 주기를 원할 것”이라고 썼다. 입증 서류는 없지만 고종이 100만 마르크를 맡겼던 게 사실이라면 나머지 50만 마르크는 지금 어디에 있을까. 일본은 고종의 예치금 51만 8800마르크를 압수하는 데 성공했으니 나머지 50만 마르크는 어디엔가 숨쉬고 있어야 한다. 서류 구비가 먼저다. 원본 서류는 J. P. 모간체이스에 보관됐다고 추측된다. 맨해튼체이스은행에 보관돼 왔다는 게 관계자의 예상인데 맨해튼체이스은행은 2000년 J. P. 모간을 인수하며 J. P. 모간체이스로 상호를 바꿨다. 고종이 만약 같은 은행에 돈을 맡겼다면 그 돈은 지금 도이치은행에 있을 확률이 높다. 고종이 덕화은행을 거쳐 51만 8800마르크를 보관했던 디스콘토 게젤샤프트 은행은 1929년 도이치은행에 합병됐다. 도이치은행 아시아 지역 언론 대응을 담당하는 에이미 창은 19일 ‘일요신문’과의 인터뷰에서 “개인이든 국가든 계좌 유무나 잔액 여부는 알려줄 수 없다”면서도 “개인일 경우 유가족, 혹은 특정 국가 소유 계좌라면 정부에서 정식으로 계좌 유무 등을 확인하고자 하면 가능할 수도 있다”고 말했다. 도이치은행은 한국에 영업 조직을 두고 있지만 언론 대응은 홍콩에 위치한 아시아 지역 총괄 사무실에서 담당한다. 2010년 11월 11일 장 마감 직전 도이치증권 창구로 2조 4400억 원대 주식을 매도하며 투자자가 거액의 손실을 입었던 ‘11·11 옵션 쇼크’ 이후 국내 홍보 조직을 없앤 까닭이다. [최] |