최근 방송가의 가장 뜨거운 이슈가 바로 OTT다. 관련 기사가 쏟아지고 OTT 시대에 발맞추기 위한 준비에 한창이다. ‘OTT 전쟁’이라는 표현까지 나온다. 하지만 정작 대중은 “그게 뭐냐?”고 묻는다. 답은 아주 간단하다. “당신은 무엇으로 콘텐츠를 즐기는가”라 물었을 때 “오가며 스마트폰으로 본다”고 답한다면 당신은 이미 OTT 시대에 탑승한 셈이다.

OTT는 ‘Over The Top’의 약자다. 인터넷을 활용해 무선으로 어디서든 볼 수 있는 온라인 동영상 서비스를 뜻한다. 기존 지상파나 종합편성채널, 케이블채널 등이 전파나 케이블을 활용해 콘텐츠를 안방극장에 전달하던 것과는 완전히 다른 양상이다.

이런 흐름이라면 ‘안방극장’이라는 표현 자체가 없어질 수도 있다. LCD, OLED 모니터 시대에 더 이상 ‘브라운관’이라는 표현이 의미 없어진 것과 비슷한 맥락이다. OTT 시대를 연 대표주자라고 할 수 있는 스마트폰이 등장한 지 어느덧 10여 년, 그런데 왜 지금 이 시점에 OTT 전쟁이 벌어지는 것일까?

봉준호 감독 연출 영화 ‘옥자’를 제작하며 한국 시장의 문을 두드린 넷플릭스. 사진=영화 ‘옥자’ 포스터

전 세계 190개국 1억 2500만 명이 넘는 유료 가입자를 보유하고 있는 콘텐츠 공룡 넷플릭스. 영상 스트리밍 시대에 올라탄 넷플릭스는 미국 최대 규모 비디오 및 DVD 대여점인 블록버스터를 무너뜨린 데 이어 전 세계 시장을 겨냥하고 있다.

한국 진출은 비교적 늦었다. 2016년 초 국내에서도 론칭했지만 반응은 미지근했다. 한국은 자국 콘텐츠의 공급이 워낙 많고 영향력이 큰 이례적인 나라이기 때문이다. 게다가 ‘한류 콘텐츠’라는 이름으로 아시아 전역에 고가로 수출까지 되는 상황 속에서 굳이 국내 방송사나 제작사들이 허리를 숙여 넷플릭스를 맞을 이유가 없었다.

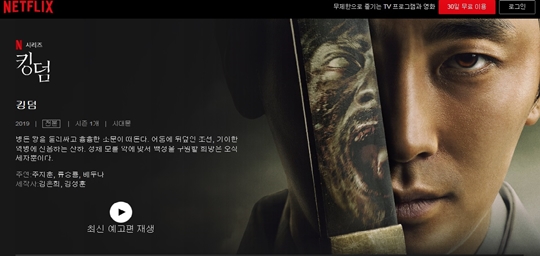

결국 넷플릭스가 먼저 자세를 낮췄다. 봉준호 감독이 연출한 영화 ‘옥자’를 제작하고, 당시 한국에서 가장 큰 인기를 누리던 드라마 ‘태양의 후예’를 서비스하겠다고 밝혔다. 이후 방송인 유재석이 출연한 예능 ‘범인은 바로 너’에 이어 배우 주지훈, 류승룡 등이 주연을 맡은 드라마 ‘킹덤’을 시리즈물로 제작하는 등 오리지널 콘텐츠를 양산하기 시작했다.

국내 유력 방송사들과의 연대도 시작됐다. CJ ENM은 약 430억 원의 제작비가 투입된 tvN 드라마 ‘미스터 션샤인’의 방영권을 넷플릭스에 약 280억 원에 팔며 동시 방송을 시도했다. 현재 방송 중인 tvN ‘아스달 연대기’ 역시 넷플릭스에서 함께 볼 수 있다.

하지만 국내 콘텐츠를 비싼 가격에 사주는 넷플릭스를 단순히 ‘큰손’으로만 여기던 시각에 물음표가 달리기 시작했다. 국내 콘텐츠 기업들이 거대 자본력을 앞세운 넷플릭스의 ‘하청 업체’로 전락하고 있다고 지적하는 목소리가 높아졌다. 이에 국내 지상파와 종편, 케이블업체들이 OTT 사업에 뛰어들며 본격적인 ‘손잡기’를 시작했다.

지상파 3사는 SK텔레콤과 함께 OTT 서비스 웨이브(wavve)를 9월 18일 공식 출범시켰다. 지상파 콘텐츠를 온라인을 통해 제공하는 푹(POOQ)과 SK텔레콤의 서비스 옥수수(Oksusu)를 통합해 글로벌 OTT로 키워나가며, 2023년까지 500만 유료가입자와 5000억 원의 연매출을 기록하는 것이 목표다.

지상파 3사는 SK텔레콤과 함께 OTT 서비스 웨이브(wavve)를 9월 18일 공식 출범시켰다. 사진=웨이브 홈페이지

웨이브를 운영하는 콘텐츠웨이브(옛 콘텐츠연합플랫폼)의 이태현 대표는 “웨이브는 오리지널 콘텐츠 투자, 글로벌 사업으로 압도적 경쟁력을 갖춰갈 것”이라면서 “국내 OTT산업 성장을 선도하고, 글로벌시장에도 단계적으로 진출하는 등 콘텐츠 파트너들과 함께 새로운 미디어 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.

그러자 CJ ENM은 JTBC와 힘을 합치겠다고 선언했다. CJ ENM과 JTBC는 OTT 합작법인 출범을 위한 MOU(양해각서)를 체결했다고 9월 17일 밝혔다. 양사는 내년 초까지 각자가 지식재산권(IP)을 보유하고 있는 콘텐츠를 통합 서비스하는 합작법인(JV)을 설립하고, ‘티빙(TVING)’을 기반으로 한 통합 OTT 플랫폼을 론칭하기로 합의했다.

CJ ENM 관계자는 “콘텐츠의 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 다양한 플랫폼에서 콘텐츠가 소비되고 그 수익이 콘텐츠에 재투자되는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다”며 “이를 위해 JTBC와 긴밀한 협력을 통해 국내는 물론 글로벌 시장에서 통할 수 있는 최고의 웰메이드 콘텐츠를 지속 제작하고, 통합 OTT 오리지널 콘텐츠 강화 및 타깃에 맞는 다양한 외부 콘텐츠 공급 확대 등을 통해 소비자들이 가장 편리한 방식으로 콘텐츠를 만날 수 있도록 할 것”이라고 전했다.

#누가 수혜자일까?

콘텐츠 외주제작사는 이러한 업계 판도 변화를 크게 반기는 분위기다. 일단 새로운 플랫폼이 생기면서 이 안을 채울 콘텐츠가 필요해졌기 때문이다. 넷플릭스가 각국의 가입자 수를 늘리기 위해 현지화를 시도하며 해당 국가의 유명 감독이나 배우를 기용한 오리지널 콘텐츠를 확보했듯, 후발주자인 OTT 업체들도 해당 플랫폼을 널리 알리기 위한 ‘킬러 콘텐츠’를 구하는 일이 시급해졌다. 이는 넷플릭스가 ‘하우스 오브 카드’ ‘나르코스’ ‘기묘한 이야기’ 등 유명 오리지널 시리즈물을 통해 가입자 수를 크게 늘린 선례를 보여줬기 때문이다.

한 중견 외주제작사 대표는 “‘시그널’ ‘싸인’ 등으로 유명한 김은희 작가가 집필한 ‘킹덤’을 한국 시장을 겨냥한 오리지널 콘텐츠로 선보인 뒤 실제로 국내 가입자 수가 크게 증가한 것으로 알고 있다”며 “이렇듯 플랫폼의 덩치를 키우기 위해서는 그에 걸맞은 콘텐츠가 동반돼야 하기 때문에 실력을 갖춘 탄탄한 외주제작사들의 입지가 넓어질 것”이라고 내다봤다.

넷플릭스는 김은희 작가가 집필한 ‘킹덤’을 한국 시장 겨냥 오리지널 콘텐츠로 선보인 뒤 실제 국내 가입자 수가 크게 증가한 것으로 알려졌다. 사진=넷플릭스 홈페이지

게다가 최근 KBS, SBS 등이 드라마 제작편수를 줄이면서 외주제작사들이 회사 운영에 난항을 겪어 왔다. 영화가 극장에 걸려야 의미가 있듯, 드라마는 유력 채널을 통해 편성이 돼야 경제적 가치를 매길 수 있기 때문에 그동안 편성권을 쥔 방송사 앞에서 한없이 ‘을’일 수밖에 없었다. 하지만 탄탄한 자본력을 갖춘 OTT 업체들이 퀄리티 높은 콘텐츠 생산을 위해 맨파워가 강한 업계 인력을 높은 값에 불러들이며 더 이상 몇몇 방송사에 목매지 않아도 되는 분위기가 형성됐다.

이 대표는 “자존심을 꼿꼿이 세우던 지상파 방송사들도 이제는 넷플릭스 동시 방송을 먼저 원하고 있다. 한국 드라마를 비싼 값에 사들이던 중국 시장이 막혔고, 일본 역시 한일 관계가 경색되며 한류 콘텐츠 수입이 저조한 상황 속에서 높은 값에 한국 드라마를 사들이는 넷플릭스는 가장 매력적인 바이어”라며 “외주제작사 입장에서도 괜찮은 콘텐츠만 갖추면 다양한 플랫폼과 협상할 수 있기 때문에 새로운 활로가 뚫린 셈”이라고 덧붙였다.

더 큰 수혜자는 ‘스타’들이다. 넷플릭스가 한국 콘텐츠에 매력을 느낀 이유는 단순히 한국 시장만을 바라봐서가 아니다. 한국의 드라마와 영화, 예능 등은 ‘한류’라는 이름 아래 아시아 전역에서 소비되고 있다. 결국 한국 콘텐츠 시장은 아시아 어디로든 통할 수 있는 허브라고 할 수 있다. 그리고 그 허브를 살찌우는 이들은 바로 유명 한류스타들이다.

배우 이민호, 김수현, 이종석, 지창욱, 주원을 비롯해 내로라하는 K-팝 가수 등 한류스타들은 SNS 상에서 수십만~수천만 팔로어를 거느리고 있다. 이 팔로어들은 좋아하는 스타들의 신작이 나오면 찾아서 보는 잠재 고객이라 할 수 있다. 만약 스타들이 등장하는 오리지널 콘텐츠가 신규 OTT 업체에서 공개된다면 가입자 수를 폭발적으로 늘리는 지름길이 된다. 2000년대 초반 일본 시장을 열었던 ‘겨울연가’ 열풍을 1차 한류 인플레이션, 2010년 초 중국 내 한류를 촉발시킨 ‘별에서 온 그대’가 2차 한류 인플레이션을 가져왔다면, OTT 전쟁은 3차 한류 인플레이션으로 이어질 것이란 관측에 무게가 실린다.

유명 한류스타를 보유한 매니지먼트 대표는 “이미 적잖은 플랫폼 업체와 외주제작사로부터 러브콜을 받고 있다”며 “일본, 중국 내에서 한류의 인기가 높아졌을 때 스타의 몸값이 크게 상승한 적이 있다. 이와 마찬가지로 OTT 전쟁은 또 다시 희소성 높은 스타들의 몸값을 상승시키는 결과를 초래할 가능성이 높다”고 밝혔다.

김소리 대중문화평론가