인터넷과 스마트폰을 위시한 기술 발전이 제작부터 대중 유포에 이르는 막대한 비용 장벽을 완전히 허문 셈이다. 한데 이런 기술 발전이 허물어가는 장벽은 비단 도화나 사진, 영상에 국한하지 않는다. 만화 또한 이 무너진 장벽과 함께 더더욱 개인화하고 있다.

#일상만화와 자전만화

만화에는 일상만화와 자전만화라는 장르가 있다. 먼저 일상만화는 만화 창작자가 직접 겪었던 일상 속 장면과 풍경을 만화로 남기는 장르로, 작가의 시선과 삶이 가감 없이 드러난다. 일상만화는 만화가 태어난 이래 창작자와 독자의 거리가 가장 짧은 장르이기도 하다. 웹툰이 웹툰이라는 이름으로 정착하기 전 웹브라우저를 통해 독자들을 만나며 큰 반향을 불러일으켰던 것도 대부분 작가의 일상 속 장면들을 짧은 호흡 속에서 재미있고 공감 가게끔 그리면서였다.

이 당시의 만화들은 한동안 ‘일상툰’ ‘공감툰’ 같은 이름으로 불리며 출판만화와 웹툰 사이의 징검다리 노릇을 했다. 이후 웹툰이 점차 장편화하는 추세 속에서도 꾸준히 웹툰의 주요 장르 중 하나로서 생명력을 이어왔다.

특히 만화는 이미지 기반의 대중문화 가운데에 가장 창작 주체의 단위가 작다고 할 수 있다. 따라서 일상만화는 만화 장르 중에서도 가장 작가가 접근하기 용이한 소재를 담은 만화로서 끊임없이 창작되어 왔고 앞으로도 그러할 것이다. 게다가 일상을 ‘생중계’하는 형태가 아니라 해도 만화는 개인이 경험을 풀어내기 매우 용이한 도구로 쓰인다. 자전만화라는 장르는 생중계 방식은 아니지만 자기를 주인공으로 삼아 자기 이야기를 남에게 내보이는 데에 널리 쓰인다.

일상만화나 자전만화는 어쨌든 만화 장르다 보니 만화로서의 일정한 틀을 갖추어 제작된다. 정밀한 작화와 인체 묘사보다는 자기의 소소한 일상 또는 경험을 담아내는 데에 집중하고, 즉물적인 반응을 얻기 위해서 이야기의 얼개보다 동물화를 비롯해 캐릭터에 매몰되는 경향도 없지 않다. 그래서 나를 비롯해 일각에서는 한때 ‘너무 가볍기만 하다네’, ‘이런 것만 만화의 전부가 되면 안 된다네’, ‘아무나 만화가를 한다네’라는 비판을 가하기도 했다. 결과적으로는 꼰대의 기우가 됐지만 그때는 그랬다.

하지만 이들은 한 제목 아래에 일관성 있는 캐릭터와 이야기로 묶이는 일련의 전통적 경향을 버리지 않았고, 이러한 경향 위에서 완성도 있게 작품을 끌어가 완성할 수 있는 사람은 새로운 만화 창작자로서 다음 작품을 만들어가는 기틀을 닦았다. 게다가 공감의 소재는 시기가 지나면서 계속해서 바뀌기 때문에 일상만화와 자전만화는 만화로 ‘말’하고자 하는 이들의 도구로서 또 다른 이야기들을 만들어내고 있다. 페미니즘이 화두인 현재엔 여성의 경험과 목소리를 담은 이야기들이 다수 등장했다.

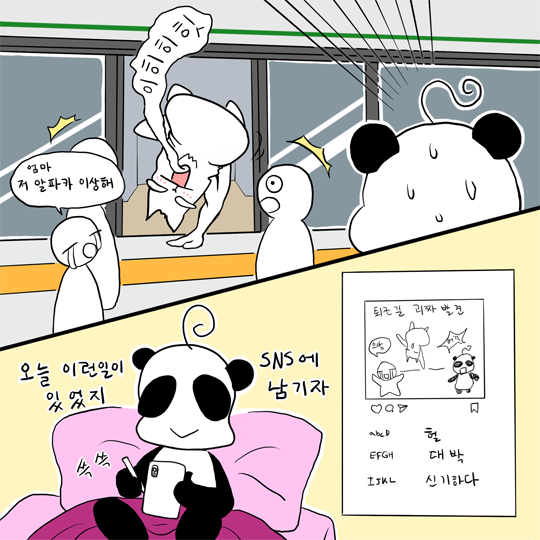

그런데 어느 시점부터 자기 일상 속 풍경이나 자기 자신의 이야기를 만화로 담는 방식에 또 다른 분화가 생겨나고 있다. 그리고 이 분화는 앞서 일상만화와 자전만화로서의 웹툰이 취했던 전통적 경향과도 궤를 살짝 달리 하고 있다. 상업 매체를 향하지도, 딱히 틀을 갖춘 연재를 꾀하지도 않지만 만화의 형태를 지닌 자기 기록들이 등장하고 있는 것이다.

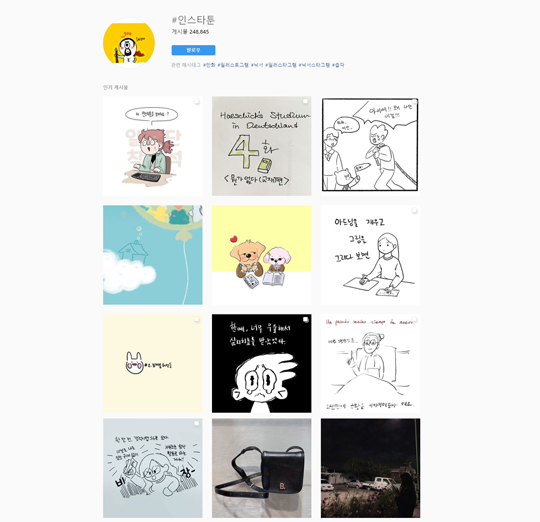

SNS인 인스타그램에서 ‘#인스타툰’을 검색하면 나오는 화면. 상업 연재를 꾀하기보다 하고픈 이야기를 하기 위해 SNS를 선택한 이들과 그냥 바로바로 드는 생각을 만화로 표현하는 사람을 다양하게 만날 수 있다. 어쩌면 이런 분위기 자체가 ‘며느라기’ 같은 화제작도 만들어내는 토양일지도 모른다.

#SNS 시대, 작품이 아닌 언어가 된 만화

현 인터넷 문화의 패권을 쥐고 있는 SNS는 여러 특징을 지니고 있지만 무엇보다도 보여주고자 하는 내용물과 일체의 형식미를 분리했다는 데에 있다. 물론 연식이 다소 오래된 사람들이야 그 안에서도 고집스레 형식을 부여하지만 대부분의 사람들은 SNS에서 보여주고자 하는 가장 원초적인 내용만을 올리고 공유하는 데에 집중한다. 제목 없고, 심지어 글자 하나조차 없이 막 찍은 이미지 한 장만으로도 성립하는 이 날 것 그대로의 고맥락 문화세계에서 일부 사람들은 어느 사이엔가 만화의 코드를 빌려 ‘말’하기 시작했다.

과거에도 게시판 커뮤니티 등을 통해 가볍게 만화를 창작해 올리는 이들이 없었던 것은 아니나, 이만큼이나 그냥 아무나 만화를 맥락 필요 없이 그려 올릴 수 있게 된 데에는 펜 도구를 지원하는 스마트폰의 등장이 큰 역할을 했다. 이런 종류 기기는 첫 등장 당시 만화가들을 광고 모델로 기용해 ‘탭툰’이라는 신조어를 내밀기도 하는 모습을 보였는데, 만화를 마케팅용으로 이용하는구나 하고 넘어갔지만 효과는 꽤 엉뚱한 쪽에서 나타난 셈이다. 근래 보편화한 태블릿 PC들도 전용 펜을 쓰면 그림을 쉽게 그릴 수 있다. 만화 한번 그려보려면 어마어마한 장비가 필요하다고 여겨지던 시기에 비하면 매우 간편해진 셈이다.

사람들이 “방금 전에 겪은 일인데”라며 쓱쓱 그려 올린 만화는 어디 연재되길 기대해서 그린 것도, 그렇다고 제목을 별도로 지어 붙인 시리즈 중 한 편도 아니다. 그림의 품질이 높지 않을 수도 있지만 일단 재미있다. 그렇다고 이 사람들이 다 어디선가 만화가 활동을 하고 있느냐 하면 그렇지도 않다. 일부는 관련한 활동을 했거나 하고 있는 경우가 있지만, 기실 누구나가 그냥 심심해서 그려 올린 경우도 허다하다. SNS의 특성상 진득하니 남아 있기는커녕 곧바로 타임라인 저편으로 떠내려가는 경우도 허다하지만 유난히 재밌는 경우는 계속해서 사람들 사이에서 공유되어 며칠을 가기도 한다. 대부분은 거기서 끝이지만 그래도 그만이다. 이것들은 ‘만화 작품’으로서가 아니라 ‘언어’로서 세상에 나왔기 때문이다.

정제되지 않은 이들 만화는 그 자체로는 큰 흐름을 만들어낼 수는 없을 터다. 일상만화와 자전만화와 같은 장르명을 획득하기도 쉽진 않을 것이고, 또한 수 면에서도 아주 일반화하기만도 어렵다. 그럼에도 이러한 모습에 주목하는 까닭은 그만큼 만화가 예전에 비해 더 대중의 일상생활 속에 스며들어 있음을 보여주기 때문이다. 만화가 읽고 보는 데에서 그치지 않고 그냥 그려도 볼 수 있는 무언가가 되고 있다는 점은, 안 그래도 볼 것 많고 즐길 거리가 넘쳐나는 이 시대 속에서 만화가 대중적 생명력을 유지할 수 있는 또 다른 길이 될 수 있지 않을까 싶다. 누구나가 다 만화를 코드로서 익숙해 한다면, 결국은 사람들이 만화 작품을 찾아 볼 가능성도 그만큼 늘어날 테고, 그 속에서 진짜 ‘작품’이 나올 가능성도 높아질 테니까.

만화칼럼니스트 iam@seochanhwe.com