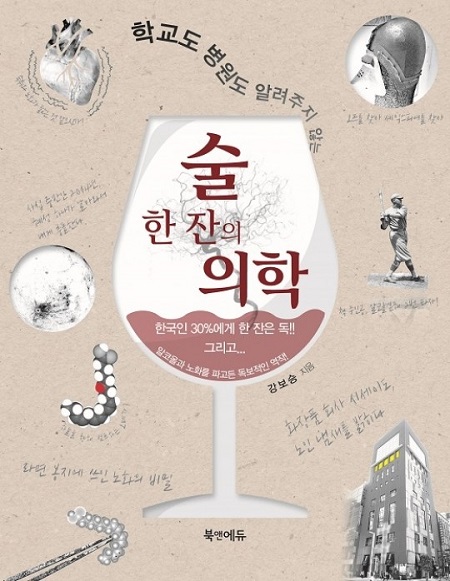

강보승 한양대학교 구리병원 응급의학과 교수가 신간 ‘학교도 병원도 알려주지 않는 술 한 잔의 의학’을 소개했다. 사진=북앤에듀

강보승 한양대학교 구리병원 응급의학과 교수가 신간 ‘학교도 병원도 알려주지 않는 술 한잔의 의학’을 펴냈다. 강 교수는 이 책을 통해 알코올이 어떤 기전을 통해 분해가 되며, 이 과정에서 우리 몸은 어떻게 반응하는지를 설명한다.

책에 따르면 체내에 들어온 알코올은 알데히드라는 독극물로 바뀐다. 이후, 이 독극물은 몸에 해롭지 않은 물질인 아세트산으로 변한다. 이 과정에서 필요한 것이 알데히드를 아세트산으로 바꾸는 ‘효소’다. 문제는 개개인에 따라 이 효소의 양이 다르며, 우리나라 사람 중 30%는 이 효소가 약하다는 것이다. 또한, 우리가 술을 마실 때 몸에 일어나는 변화 중 얼굴이 붉어지거나 졸림, 메슥거림, 두드러기, 피로감 등이 나타나는 증상은 즉 ‘효소가 부족하다’라는 신호다.

강 교수는 1월 1일 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼 인터뷰를 통해 알코올 섭취에 대한 경각심을 알렸다. 그는 “술의 핵심 성분인 알코올이 몸에 들어오면 ‘알데히드’라는 물질로 바뀌는데, 이는 탄소 사슬에 활성 산소같은 것이 붙은 ‘A급 발암 물질’”이라며 “한국인 가운데 30%는 이를 분해하는 효소가 굉장히 약하기 때문에 조금만 먹어도 몸속에서 이 발암 물질이 치솟으며 얼굴이 붉게 변하는 것”이라고 설명했다. 즉, 술 한 잔은 한국인 서너 명 중 한 명에게 치명적일 수 있다는 의미다.

강 교수는 “맥주 180cc, 한 잔 정도 마셨을 때 얼굴이 붉어지면 ‘효소가 약하다’고 이야기할 수 있다”고 덧붙였다. 또, 알데히드를 분해하는 효소는 한·중·일 세 나라 사람들 모두 비슷하지만, 일본과 중국 남부, 대만은 40%를 넘어선다. 동양인들과 반대로 서양인들 가운데 효소가 약한 사람은 찾기 어렵다.

아울러 강 교수는 ‘알코올을 섭취하면 할수록 분해 효소가 늘어난다’는 주장에 대해 “술이 약해도 마시다 보면 금방 그 주량이 느는 건 맞지만, 이는 일종의 비상 시스템이 작동되는 것”이라며 “이 비상시스템이 작동하면 활성 산소가 나오는 것이 더 문제다. 발암 물질을 완전히 낮추는 것도 어렵고, 술이 약한 분들이 술을 마셔서 주량이 는다는 게 결코 좋은 건 아니다”라고 강조했다.

‘안주와 같이 섭취하면 알콜 섭취 분해에 도움이 된다’는 속설에 대해서도 “알데히드라는 물질을 분해하는 데에 도움이 되는 식품을 함께 먹으면 좋긴 하지만, 쉽게 접할 수 있는 안주 중에는 거의 없다”면서도 “차라리 국물이 있는 음식을 드시면 배가 부르니 술을 좀 덜 먹게 된다. 그게 차라리 도움이 될 것”이라고 조언했다.

이수진 기자 sj109@ilyo.co.kr