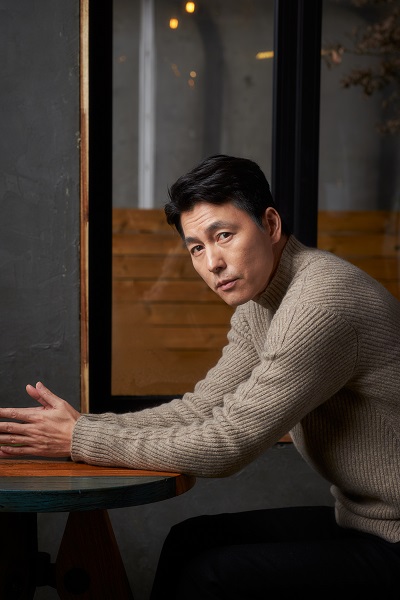

영화 ‘지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들’에서 정우성은 ‘태영’ 역으로 대중들이 생각하는 정우성의 이미지와 백팔십도 다른 변신을 시도했다. 사진=메가박스중앙(주)플러스엠 제공

“제가 고정된 미남 이미지를 깨려고 하거나 그 이미지와 싸움을 했느냐 하면 또 그런 건 아니었거든요. 그런데 저에게 먼저 어떤 수식어가 붙었고, 그게 어느 순간부터 미남 이미지로 고정됐던 것 같아요. (젊을 때는) 그걸 받아들일 겨를이 없었는데 계속 저한테 미남, 미남 하시니까 나중엔 아, 그런가보다 한 거죠. 나 미남인데 어쩌라고(웃음), 이런 느낌으로.”

한편으로는 정우성이 가장 경계하는 것이 ‘미남 이미지’에 갇혀 정형화되는 캐릭터였다. 개봉을 앞둔 영화 ‘지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들(지푸라기)’에서 그가 맡은 역할 ‘태영’은 이 같은 우려에서 벗어나기 위한 선택이기도 했다. 정우성이라는 개인의 우월한 외적 조건으로도 감싸지지 않는, 한없이 찌질하고 한심한 한탕주의자의 면모를 보이는 작품 속 ‘태영’은 정우성의, 정우성에 의해, 정우성을 위해 만들어진 캐릭터나 다름없었다.

“태영이는 허점이 많은 사람이죠. 이 허점을 부각시켜야 되겠다고 생각하면서 연기했어요. 자기는 혼자 되게 진지하고 뭔가 완벽한 확신을 가지고 있는데 실상은 허점투성이인 인간인 거죠. 제 첫 촬영이 태영이 연희(전도연 분)한테서 차 키를 뺏어들고 트렁크에서 돈 가방을 챙겨 도망가면서 택시를 타고 통화하는 신이었거든요. 거기서 (제가 생각한 태영의) 연기를 하고 감독님 얼굴을 보니까 상당히 당황한 얼굴이더라고요(웃음). 아무래도 ‘정우성이 이렇게 연기를 해도 되나, 이래도 되나’ 하는 그런 얼굴이더라고요. ‘난 그래도 된다’고 생각했어요(웃음).”

정우성의 이 같은 ‘도전’은 상대역인 전도연조차 당황하게 했다는 후문이다. 둘이 첫 촬영인 식사 신을 찍을 때 방정맞다 싶을 정도로 호들갑을 떠는 정우성의 연기를 보고 전도연이 내심 놀란 모습을 보였다는 것이다.

“도연 씨도 저를 보고 ‘이래도 돼?’ 하는 식으로 약간 놀란 것 같더라고요. 저는 진지하게 한 건데 ‘우성 씨 어떡해, 태영이 (이렇게 나와서) 어쩌니’ 하면서(웃음). 그런데 사실 태영의 모습이 어떻게 나오고, 전체적으로 어떤 케미를 만들고 시너지 효과를 낼지는 다 상상에서 시작하잖아요. 첫 촬영에서 ‘이래도 되나’라는 우려는 이후에 (이래도 된다는) 확신이 들었기 때문에 감독님도 그런 태영의 톤을 믿고 촬영했고, 도연 씨도 우려보다는 놀라움으로 받아들인 것 같아요. 감독님이 첫 촬영에서는 당황해서 ‘이럴 수도 있겠네요’ 하고 씁쓸해 했는데 두 번째부터는 ‘재밌어요’ 하면서 오히려 즐기시던데요(웃음).”

배우 정우성과 전도연은 영화 ‘지푸라기…’가 호흡을 맞춘 첫 작품이다. 사진=메가박스중앙(주)플러스엠 제공

“제 생각엔, 이번 영화는 도연 씨가 정우성이라는 배우를 많이 알아가는 작업이 아니었나 싶어요(웃음). 저 역시 이번 작품을 통해서 도연 씨가 현장에서 어떻게 임하는지 보게 됐고, 긴장을 놓지 않으면서 끊임없는 애정과 책임감으로 현장에 있구나 라고 느꼈어요. 다음 작품에서 만난다면 로맨틱 코미디를 함께 찍었으면 좋겠네요. 사실 영화계가 도연 씨에게 지운 짐이 너무나도 크고 무겁다고 생각하거든요. 한 배우의 일상 속 이미지나 그 배우가 작업에 임할 때마다 너무 크게 느껴질 만한 짐을 던져줬기 때문에 조금 다른 제안으로 덜어낼 필요가 있지 않을까 싶어요. 19금의 치정 이런 것보다는 가벼운 로맨틱 코미디로 인생을 많이 살아 본, 연애도 많이 해 본 두 남녀가 만났을 때 그 밀당이 또 재밌을 수도 있잖아요. 가볍고, 유쾌하고.”

연기로 상대 배우와 감독을 모두 놀라게 할 정도로 정우성은 망가진다는 것에 대해 몸을 사리지 않는 배우다. “캐릭터가 망가지는 거지 인간 정우성이 망가지는 게 아니지 않나”라는 게 그의 이야기다. 대중이 생각하는 인간 정우성의 이미지가 아닌 배우 정우성으로서 그 캐릭터의 이미지를 구축하고 싶다고 했다. 훤칠하고 잘생긴 배우라는 수식어만으로는 설명할 수 없는 캐릭터들이 아직 그의 안에서 살아 숨쉬고 있다.

“짜릿해, 늘 새로워… 이게 아직도 유행어예요? 뭐, 짜릿하겠죠, 잘생겼으니까(웃음). 그런데 그건 그거고, 캐릭터는 캐릭터죠. 예전에는 영화로 처음 정우성을 발견했던, 그냥 스타로서 이미지가 있었던 것 같은데 이미 오랜 시간이 흘렀기 때문에 그건 다 깨졌어요. 새롭게 올라오는 세대들은 정우성의 이전 이미지가 뭔지 모르죠. ‘비트’ ‘민이’ 이런 게 15년 이상 따라 오고 저를 처음 보는 사람들은 그때를 회상하면서 얘기하곤 했잖아요. 그런데 저는 계속해서 그때에 머무르지 않으려고 다른 영화, 다른 스타일을 선택해 왔어요. ‘정우성이 왜 저런 선택을 하지?’라고 대중이 받아들이는 그런 선택을. 그렇게 긴 시간이 흘렀기 때문에 대중이 ‘나는 이런 정우성이 좋아’라는 기준을 잡는 건 많이 희석이 된 것 같아요.”

그의 연기 변신은 새로운 이야기가 아니다. 가장 최근에는 2018년 영화 ‘증인’으로 현실적이면서도 인간적인 변호사 양순호 역으로 “정우성에게도 휴머니스트 캐릭터가 찰떡일 수 있다”는 주장을 입증해 냈다. 과거의 필모그래피를 뒤져 보자면 2003년 개봉한 ‘똥개’ 역시 그의 오랜 이미지를 뒤집는 데 성공했다. 팬들은 “왜 이런 역할을 맡느냐”며 통곡했다는 뒷이야기가 있긴 했지만.

“저는 늘 이런 도전을 해왔어요, 관객들이 안 받아줬을 뿐이지(웃음). 다들 ‘왜 똥개야’ ‘왜 심학규(마담 뺑덕에서 정우성의 역할)야’ 하고 울고…. 하지만 저는 계속해서 연기를 해야 되고, 어떤 이미지로 규정지어져서도 안 되잖아요. 그때 관객들이 잠깐 선택을 안 해준다 할지라도 저는 계속해서 그걸 해야 하는 직업이니까요. 그렇게 제게 자유로움을 주지 않는다면 계속해서 얽매일 수밖에 없는데 그러면 얼마나 재미 없는 작업이 되겠어요.”

신종 코로나로 인한 영화 개봉 연기에 대해 배우 정우성은 모두가 편안한 일상을 빨리 되찾길 기원했다. 사진=메가박스중앙(주)플러스엠 제공

“제 인생에서 정말 지푸라기라도 잡고 싶었던 기억은 10대 때 학교를 자퇴하고 나왔을 때였어요. 쥐뿔도 없고 집은 가난하고 단칸방에서 살고. 그런데 그때 막연하게 희망이 있었어요. 나는 왜 이러지, 돈도 벌어야 하는데라는 생각보다 이 안개가 걷히면 무엇이 있을까, 나는 이 세상에서 어떤 사람으로 자리할 수 있을까라는 막연한 희망. 그런 게 있어서 이렇게 뚜벅뚜벅 걸었던 것 같아요. 사실 모든 것을 갖고 있는 사람처럼 보일 뿐, 모든 걸 갖고 있는 사람은 없잖아요. 현실에 얼마나 만족하고 감사하느냐 차이가 있을 뿐이겠죠. 굳이 제가 지금 절박한 게 있다면 2세를 빨리 갖고 싶다고 할까. 근데 이건 제목에 쓰지 말아주세요, 다들 제목에 쓰시려는 것 같아서(웃음).”

그러면서도 정우성은 자신을 “운이 좋았던 놈”이라고 평했다. 어둡지만 희망이 비추던 과거부터 지금까지 걸어왔던 길을 가만히 되돌아보면 평범한 하루 속에서도 늘 감사한 일이 있었다고 했다. 그렇게 자신을 돌아보게 된 삶의 전환점은 2016년 영화 ‘아수라’에서 시작됐다.

“사실 ‘아수라’가 끝나고 ‘이제 죽어도 되겠다’ 싶었어요. 제가 이룬 것이 무엇인진 모르겠지만 아마 그때 너무 피곤해서 그랬을 수도 있겠죠. 사실 삶에서 각자에게 주어지는 운들이 다 다를 텐데, 정우성의 삶을 돌아본다면 ‘나는 참 운이 좋았던 놈이구나’ 싶어요. 참 많은 걸 받았고, 감사한 삶을 살았구나 싶기 때문에 제가 무엇에도 연연 안 하고 달관한 사람처럼 보이는 게 아닌가 생각이 들기도 하고(웃음). 아마 ‘아수라’에서 무의식적으로 (생각의) 전환점 같은 걸 느꼈던 것 같아요.”

한편, 그가 출연하는 ‘지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들’은 당초 2월 12일 개봉이 예정돼 있었지만, 영화계까지 여파를 미친 신종 코로나 바이러스 탓에 미뤄진 상태다. 주연 배우로서 갑작스런 개봉 연기에 실망을 느끼지 않을 수 없는 상황. 이에 대해 정우성은 “작은 의미에서 이 상황이 안타깝긴 하지만, 어떤 직종이나 직업을 떠나 큰일이지 않느냐”며 받아들이는 모습을 보였다.

“우리 모두에게 큰일이니까요. 사태가 빨리 안정되고, 해결책이 마련돼서 모두 안전하고 편안한 일상을 빨리 되찾길 바랍니다. 그래야 손도 다시 편하게 잡고, 영화도 극장에 앉아서 편하게 볼 수 있죠(웃음).”

김태원 기자 deja@ilyo.co.kr