코로나19 첫 사망자가 나온 경북 청도 대남병원 전경. 질병관리본부가 2월 19일 첫 코로나19 사망자가 발생하자 감염자 시신 처리 지침을 만들기 시작했다. 사진=연합뉴스

메르스 사태 때 만들어졌던 지침엔 유족들에게 장례 절차와 관련해 양해를 구하거나 유족이 고인과 마지막 이별을 할 수 있도록 배려한 조항이 전무했다. 유족을 두 번 죽인다는 지적이 이어지자 정부는 감염병 예방 등에 관한 법률(감염예방법)을 일부 개정해 이를 보완하고자 했다. 하지만 그에 맞춰 실제 현장에서 활용될 지침이 만들어지지 않아 법 개정은 유명무실한 상황이다.

질병관리본부는 2015년 메르스 사태 당시 사망자가 나오자 감염 확산을 방지하기 위해 시신을 압수해 화장했다. 우리나라 메르스 감염자는 186명이었고 그 가운데 38명이 사망했다. 당시 정부가 유족의 장례 절차를 제한하고 동의 없이 감염자 시신을 처리할 근거 법이 전혀 없었지만 유족은 철저히 배제됐다.

메르스 감염자 가운데 가장 마지막에 사망한 80번 환자의 아내 배 아무개 씨는 “당시 방호복을 입고 들어가 남편의 마지막을 지켜봤다. 어린 아들은 맞는 방호복이 없어 병실에 같이 들어가지 못했다”며 “마지막 남편 몸에 달린 소변 줄이나 링거, 산소 호흡기를 떼고 편하게 보내 달라고 부탁했는데 안 된다고 하더라. 그 상태로 비닐 낭에 두 겹으로 담겨 바로 관으로 들어갔다. 손 한번 얼굴 한번 만져볼 수 없었다”고 설명했다.

이어 배 씨는 “장례 절차에서도 유족이 선택할 수 있는 건 없었고, 정해진 곳에서 정해진 시간에 화장해야 했다. 내게 동의를 구한 건 전혀 없었다”며 “그때의 기억은 평생의 트라우마다. 아직 똑같은 지침을 사용한다니 정부에 크게 실망했다”고 말했다.

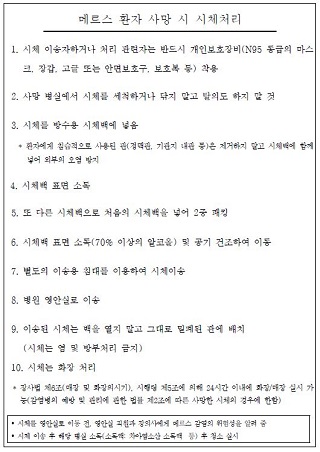

메르스 사태 당시 만들어진 감염자 시신 처리 지침. 사진=질병관리본부 홈페이지

메르스 환자 가운데 첫 사망자의 아들은 당시 소셜미디어에 글을 올려 “의료진 늑장 대응으로 어머니 장례를 치르지도 못하고 24시간 동안 차가운 병실에 뒀다”며 “질병관리본부는 국가 재난 상태답게 행동하고 최대한 빠르게 처리해야 하는데 누구보다 늑장이고 고인을 차가운 곳에 모시게 하는 게 정말로 맞는 것인지 묻고 싶다”고 항의하기도 했다.

결국 메르스 종식 이후인 2015년 12월 29일 감염예방법이 일부 신설·개정됐다. 새로 생긴 20조의2(시신의 장사방법 등)엔 보건복지부 장관이 감염자 시신의 장사방법을 제한할 수 있다는 내용이 포함됐다. 감염자 시신을 처리할 근거 법이 마련된 것이다.

장례 절차를 진행하면서 유족을 배려하도록 한 시행규칙도 함께 마련됐다. 2016년 6월 신설된 감염예방법 17조의2(시신의 장사방법 제한 대상 등)에 따르면 장례가 제한된다는 사실과 장례 절차를 설명하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 제시하면서 유족에게 구술로 설명해야 한다.

또 위 시행규칙에 따르면 질병관리본부장이 장례 방법과 절차 등에 필요한 사항을 정해서 고시할 수 있다. 현장 상황에 발맞춰 지침을 신속히 수정·보완할 수 있도록 한 셈이다. 현재 질병관리본부장은 사망자나 그 유족의 존엄을 지키기 위한 조치가 필요하다고 판단하면 지침에 반영할 수 있다. 그렇지만 새 지침은 여전히 마련되지 않고 있다.

한편 코로나19 확진자 가운데 첫 사망자는 경북 청도 대남병원에 20년 넘게 입원해 있던 63세 남성으로 확인됐다. 질병관리본부가 2월 19일 폐렴 증세로 사망한 이 남성을 상대로 코로나19 검체 검사를 한 결과 양성 반응이 나왔다. 현재 사망한 남성의 시신은 어떻게 보관되고 처리될지 확인되지 않는다.

질병관리본부 관계자는 2월 20일 “시신이 어떻게 보관되고 있고 어떻게 처리될지 우리도 아직 파악되지 않고 있다”고 답했다.

박현광 기자 mua123@ilyo.co.kr