#중국산을 국내산으로 속여 납품 시도한 흔적

일요신문 취재 결과 열화상 카메라를 판매하는 한 업체는 서울시교육청에 열화상 카메라 694개를 납품하기로 했다가 중국산을 국내산으로 속여 팔았다는 의혹이 일자 자진해서 납품을 포기했다. 학교 등 각종 공공기관은 입찰 과정에서 내수 활성화를 위해 국내에서 생산한 열화상 카메라에 높은 평가 점수를 준다고 알려졌다. 서울시교육청도 해당 업체의 열화상 카메라가 국내 제조라는 점에 높은 점수를 줬었다.

칠곡경북대학교병원 응급실에 설치된 열화상 카메라가 출입자의 체온을 측정하고 있다. 코로나19 대유행으로 열화상 카메라 수요가 늘고 있는 동시에 허위과장 광고도 심화되고 있다고 알려졌다. 사진=연합뉴스

서울시교육청 관계자는 “업체는 계속해서 한국에서 만든다고 주장했지만 차후에 문제가 될 시 손해배상을 물겠다는 내용을 계약서에 넣으려고 하자 자진 포기했다. 2순위 업체와 계약할 것”이라며 “개학에 맞춰 급하게 열화상 카메라를 구매하다 보니 성능·제조국 등을 꼼꼼하게 살펴보기 어려운 게 사실”이라고 설명했다. 그럼에도 해당 업체 대표는 “이런 논란에 휘말리고 싶지 않다. 우리는 국내 공장에 OEM(주문자상표부착)으로 생산하고 있다”고 주장했다.

#‘산업용’은 떨어지고 ‘인체용’은 우수하다?

최근 전북교육청이 각 학교에 보급하고 있다는 열화상 카메라가 ‘산업용’이라 논란이 되기도 했다. 하지만 ‘인체용’이 ‘산업용’보다 우수하다는 정보는 틀렸다는 지적이 나온다. 인체용과 산업용을 구별하는 명확한 기준이 없을 뿐더러 굳이 분류를 한다면 산업용이 인체용보다 가격도 비싸고 성능도 우수하다고 전해진다.

대한체열학회장을 지낸 최만용 한국표준과학연구원 박사는 “인체용과 산업용이 따로 나뉘지는 않지만 보통 산업용도로 쓰는 열화상 카메라는 3~5마이크로 단파를 쓰고, 공항 등에서 사람 체온을 측정하는 열화상 카메라는 7마이크로 장파를 쓴다”며 “그렇게 따진다면 산업용이 훨씬 비싸고 정밀하다. 인체용이 700만 원 정도 한다면, 산업용은 최소 1억 원이라고 보면 된다. 산업용이라 부적절하다는 말은 틀린 얘기”라고 설명했다.

한 열화상 카메라 업계 관계자는 “‘인체용’이라고 하면서 판매를 하면 모르는 사람 입장에선 ‘아 더 좋은 거구나’ 생각하지만 이는 허위·과장 광고다. 양심 있는 사업자라면 그런 식으로 홍보할 수가 없다”고 전했다.

#가격은 뻥튀기, 성능도 조작해, A/S도 불투명

열화상 카메라 업계 관계자들에 따르면, 최근 코로나19가 대유행하면서 중국산 제품을 들고 들어온 소위 치고 빠지는 식의 영업을 하는 업체도 있다고 한다. 이런 업체 가운데에는 가격을 뻥튀기하고 성능을 속여 판매하는 곳도 있다.

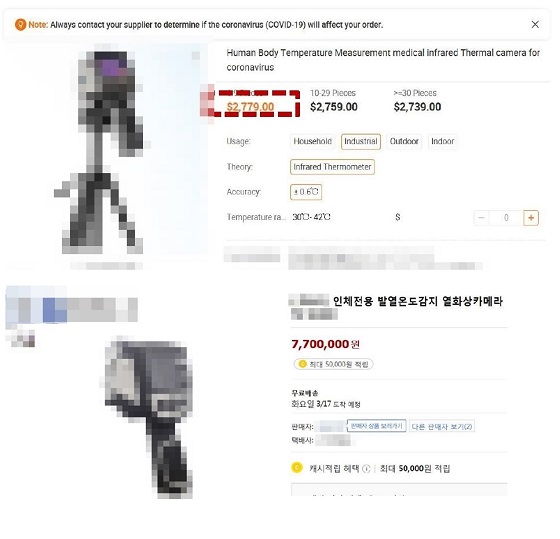

중국산 열화상 카메라 제품. 같은 제품이지만 위에 사진에선 해외 사이트에서 2779달러(약 336만 원)에 판매되고, 아래 사진에선 국내 사이트에서 770만 원에 판매되고 있다. 사진=각 홈페이지 캡처

일요신문 취재 결과 한 중국산 제품은 국내에선 770만 원에 판매되고 있지만 해외 이커머스 사이트인 알리바바에선 2779달러(약 336만 원)였다. 기기 정확도 또한 중국 본사에선 ±0.6℃라고 표기돼 있었지만 국내 판매 시엔 ±0.06℃로 10배나 더 정확하다고 표기하고 있었다.

고장 났을 시 A/S 여부도 명확히 알아봐야 한다는 지적도 나온다. 또 다른 업계 관계자는 “갑자기 나타난 여러 중국산 열화상 카메라는 A/S가 안 될 가능성이 크다. A/S가 된다고 판 뒤에 나 몰라라 하는 경우가 상당히 많았다”며 “구매 전에 A/S 센터가 있는지 사전에 확인할 필요가 있다. 고장이 났는데 A/S가 안 된다면 결국 세금을 허투루 쓴 셈 아니냐”고 지적했다.

#성능 확인할 뚜렷한 기준도 없어

성능을 확인할 뚜렷한 기준이 없어 열화상 카메라를 구매하는 실무자도 난감한 실정이다. 서울시교육청의 경우 열화상 카메라 입찰 공고에 10개 업체가 몰렸다고 전해진다. 10개 업체가 모두 직접 시연을 보였지만 열화상 카메라 관련 지식이 없는 상황에서 실제 성능을 판단하기는 어려웠다는 게 서울시교육청 관계자의 말이다. 특히 학교는 개학을 코앞에 두고 있어 ‘납품 기한’을 최우선해 열화상 카메라를 사들이고 있는 상황이다.

열화상 카메라의 소프트웨어를 조작해 성능을 우수하게 보이게끔 만들어도 현장에서 알 길이 없다. 실제 발열과 소프트웨어가 조작돼 프로그램 상에 나타나는 체온이 다를 수도 있다. 위의 업계 관계자는 “20m 밖에서 잰 체온과 5m 이내에서 잰 체온이 같다면 일반 사람들이 보기엔 우수해 보이지만 아는 사람들이 보면 조작이라고 말할 수밖에 없다”고 주장했다.

최만용 박사는 “블랙바디라는 장치가 있다. 원하는 온도만큼 열을 내는 장치다. 이 장치와 열화상 카메라 프로그램상의 온도가 같은지 보고 성능을 파악할 수 있다. 하지만 이를 구비한 기관은 아주 드물다”며 “사람이 갈지(之) 자로 가면 걸을 때마다 체온이 다르게 측정된다. 2℃ 정도 오차는 큰 차이라고 보기 어렵다. 현재로선 명확한 체온 측정 기준이 없다. 이를 만들 필요가 있다”고 설명했다.

박현광 기자 mua123@ilyo.co.kr