이처럼 동양화로 부르는 회화 양식은 중국 한나라 때 시작되어 당나라 시대에 뚜렷한 양식으로 정립되었다. 그런데 중국에서는 동양화라 부르지 않고 국화(나라 그림)라고 말한다. 자기네가 만들었으니 이렇게 칭하는 것도 당연한 것이리라.

이런 회화양식이 언제 우리나라에 들어왔는지는 확실한 역사적 자료가 없어 밝히기가 어렵다. 현재 전해오는 것은 고려 말의 그림부터다. 그리고 조선시대부터 본격적으로 들어와 정착됐고 중·후기를 지나면서 독자적인 우리 그림으로 발전했다. 당시 조선에는 동양화라는 말이 없었다. 재료에 따라 수묵 채색으로, 그림 주제로 나누어 산수 영모 화훼 등으로 불렀다.

그런데 왜 우리는 아직도 동양화라는 말로 부를까. 한국적 양식의 회화로 만들지 못했기 때문에 떳떳하게 ‘한국화’라는 말을 쓰지 못하는 것이다. 20세기 말에 이르러 한국화라는 말로 부르기도 했지만 서양화 재료로 그린 전통 소재의 그림이거나 전통회화 재료로 서양화 기법을 따르는 그림이었다.

전통기법을 바탕으로 한국적 양식의 회화를 만들려는 시도는 18세기 말부터 꾸준히 있었다. 겸재는 우리 산천의 아름다움을 자신만의 독자적인 기법과 구성으로 담은 회화를 만들어냈고, 신윤복은 통속적 주제와 소재를 파격적 색채 회화로 완성해 중국 그림과는 확연히 다른 차원의 한국적 회화의 가능성을 보여주었다. 그리고 추사 이후 ‘신감각 산수’라는 이름으로 불린 혁신적인 회화들도 있었다. 특히 북산 김수철의 서예 필법을 응용한 산수화나 고람 전기의 회화 등은 서양 기법을 동양적 정서로 해석한 새로운 양식이었다.

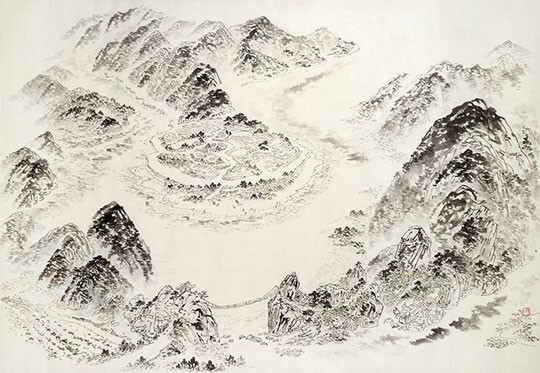

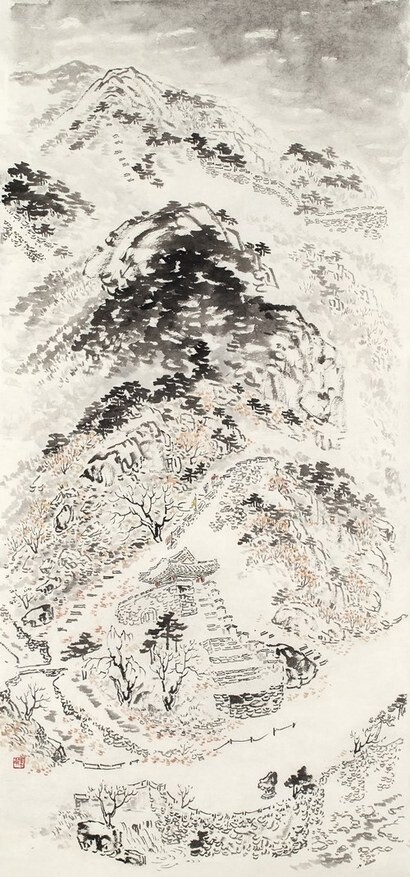

박창수의 현대 수묵화는 전통을 바탕 삼아 풍경을 해석하는 새로운 시각을 제시한다는 점에서 의미가 크다. 그래서 그의 회화를 현장산수화라 부른다.

| 비즈한국 아트에디터인 전준엽은 개인전 33회를 비롯해 국내외에서 400여 회의 전시회를 열었다. <학원>, <일요신문>, <문화일보> 기자와 성곡미술관 학예실장을 역임했다. <화가의 숨은 그림 읽기> 등 저서 4권을 출간했다. |

전준엽 화가