온라인 쇼핑 거래액은 온라인 쇼핑몰 창업자 수의 증가와 맞물린다. 글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24에 따르면 코로나19 사태가 시작된 2020년부터 지난해까지 신규 생성된 온라인 쇼핑몰은 28만 8762개다. 2018~2019년 새로 만들어진 온라인 쇼핑몰(21만 2595개)에 비해 신규 창업자 수가 35.8% 증가한 것이다.

이 중에서도 패션 관련 온라인 쇼핑몰 창업 쪽은 타 제품군에 비해 초기 진입장벽이 낮아 연령대에 상관없이 창업이 증가하고 있다. 통계청의 ‘소상공인 실태조사’에 따르면 2020년 20대 이하가 대표인 업체 수는 18만 2000여 개로 전년(6만 9000여 개) 대비 163.6% 증가했다. 업종별로는 도·소매업(2.7%)이 숙박·음식점업과 제조업에 이어 신장률 3위를 기록했다.

온라인 쇼핑몰이 성장해 나가는 사이 ‘꼼수’가 등장했다. 의류의 경우는 더하다. 동대문에서 도매 의류를 매입해 판매하는 개인 의류 온라인 쇼핑몰(소매업자)들이 동일한 제품을 다른 가격에 판매하는 것이 대표적이다. 일명 ‘택갈이’라 해 상표와 가격표를 바꾸는 경우도 있다.

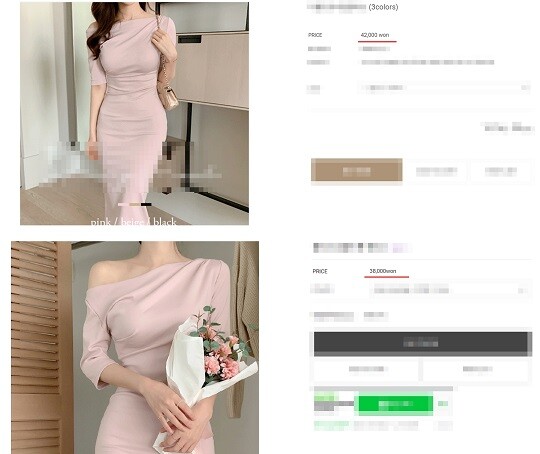

실제 유명 온라인 쇼핑몰들이 동일 제품을 다른 가격에 판매하는 행위를 심심찮게 볼 수 있다. 국내의 ‘페미닌룩’(S라인을 강조하고 우아함을 나타내는 패션 스타일의 일종)으로 유명한 A 쇼핑몰. 이곳에선 ‘J 원피스’를 4만 2000원에 판매하고 있다. 같은 스타일의 의류를 팔고 있는 B 쇼핑몰은 ‘J 원피스’를 3만 8000원에 내놨다. 여기에 각각 배송비 2500원을 포함하면 소비자들은 각각 A 쇼핑몰 4만 4500원, B 쇼핑몰 4만 500원에 구매할 수 있다.

이는 브랜드 제품과 큰 차이를 보인다. 브랜드 제품은 본사 홈페이지에 접속하면 정가를 알 수 있다. 한 브랜드의 제품을 각각 다른 업체에서 판매할 때도 정가가 정확히 알려져 있어 할인율을 단번에 파악할 수 있다.

국내 한 의류 쇼핑몰 업체 관계자는 “대체로 하나의 의류공장이 동일한 제품을 여러 쇼핑몰에 납품하거나 동대문의 한 도매 업체에 여러 쇼핑몰들이 붙어 (제품을) 떼어 온다”며 “소매업자인 쇼핑몰들은 제품을 가져와 다른 각도, 다른 분위기로 촬영해 전혀 다른 옷처럼 보이게 한다”고 귀띔했다.

동일한 제품을 판매하는 쇼핑몰들에 접속해 해당 제품 사진을 보면 별다른 차이가 없다. 하지만 피팅모델이 착용한 사진을 보면 전혀 다른 옷처럼 보인다. 유명 온라인 쇼핑몰의 경우 주 고객층인 여성을 공략해 이들이 좋아할 만한 장소에서 제품 사진을 찍는 등 옷보다 분위기에 초점을 맞춘 연출을 자아낸다. 소비자 입장에선 제품을 자세히 보기보다 느낌으로 구매하는 경우가 많아지는 셈.

직장인 김윤진 씨(25)는 “SNS를 통해 온라인 쇼핑몰을 자주 접하고 괜찮다 싶으면 구매한다”면서도 “그러나 찜해놨던 옷을 다른 쇼핑몰에서 좀 더 저렴하게 팔고 있다는 것을 알게 되면 ‘더 저렴한 곳이 도 있겠다’ 싶은 생각이 들어 쇼핑몰을 불신하게 된다”고 말했다. 김 씨는 “같은 제품을 다른 쇼핑몰에서 더 저렴하게 판매한다고 고객센터에 항의하면 ‘디자인은 같은데 원단이 다르다’는 답변을 한다”고 전했다.

전문가들은 동일한 제품을 다른 가격에 판매하는 관행이 사라지려면 국내 가격 제도가 변해야 한다고 주장한다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 “우리나라는 ‘오픈프라이스제도’, 즉 판매가격표시제도를 시행하고 있어 미리 판매할 가격을 알리기만 하면 (가격이) 천차만별이어도 상관없다”며 “각각의 쇼핑몰이 자기들 입맛대로 가격을 측정하기 때문에 소비자들이 스스로 확인하는 수밖에 없다”고 설명했다.

적정 가격 측정을 위한 장치를 마련해야 한다는 주장도 있다. 녹색소비자연대 관계자는 “동일한 제품 가격이 쇼핑몰마다 차이가 있으면 소비자들이 혼란스러울 수밖에 없다”며 “적정 가격을 측정할 수 있는 감시체제를 강화해야 한다”라고 강조했다.

정소영 기자 upjsy@ilyo.co.kr