이를 ‘조형’이라고 부른다. 조형의 근본을 추적해가다가 막다른 곳에서 만나는 추상미술이 ‘절대주의’다. 이 계열을 대표하는 화가는 카지미르 세베리노비치 말레비치다. 그는 아무것도 그리지 않은 흰 캔버스를 ‘흰색 위의 흰색’이란 제목으로 발표하여 순수추상의 극단을 보여주었다.

이때까지만 해도 추상은 더 이상 나아갈 길이 없는 것처럼 보였다. 그러나 추상미술은 20세기 미술을 지배한 방식 중 하나로 살아남았고, 금세기 들어서도 여전히 생명을 이어가고 있다. 추상미술이 이처럼 건장한 현대미술로 자라나는 데 자양분 역할을 한 것이 ‘추상표현주의’다.

추상미술이 찾아낸 새로운 생존 방법은 추상적인 방식에 무엇인가를 집어넣어 표현하는 것이었다. 내용을 버리고 순수 미술언어만으로 새로운 길을 모색했던 추상화가 다시 내용을 찾아가려는 모순적 선택이었다. 추상미술의 본질을 뒤집는 혁신적인 시도였던 셈이다.

추상화가 내용으로 받아들인 것은 어떤 것이었을까. 인간의 감성적인 부분에 해당하는 다양한 감정의 표현이 그것이다. 이를테면 사랑, 불안, 공포, 장엄, 순수, 기쁨, 슬픔, 분노와 같은. 구체적 형상이 없는 이런 감정이나 정신적 사고, 개념, 철학 같은 것들을 표현하는 데는 추상적인 방법이 더 효과적이라고 예술가들은 생각했다.

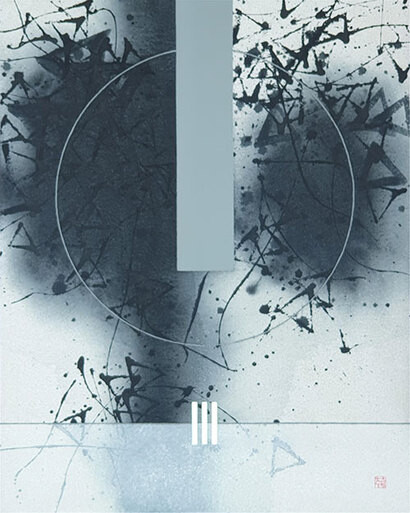

주운항의 추상화도 이런 맥락에서 주목받고 있다. 그는 자신의 작품을 ‘뇌의 풍경화’라고 부른다. 인간이 살아가면서 뇌 속에서 형성되는 여러 가지 의식의 모습을 추적한다. 작가는 이런 뇌 속의 변화를 흰 바탕에 다양한 색채의 조합과 번짐 효과, 그리고 기호화된 도상으로 표현한다.

그는 이런 바탕 화면을 배경으로 한국적 우주관을 기하학적 회화 언어로 조합해낸다. ‘천지인’ 사상이 그것이다. 주운항 추상화에서 보이는 원은 하늘을, 화면 하단의 수평선은 땅을, 그리고 세 개의 거울 조각으로 표현하는 것은 인간이다.

| 비즈한국 아트에디터인 전준엽은 개인전 33회를 비롯해 국내외에서 400여 회의 전시회를 열었다. <학원>, <일요신문>, <문화일보> 기자와 성곡미술관 학예실장을 역임했다. <화가의 숨은 그림 읽기> 등 저서 4권을 출간했다. |

전준엽 화가