목포시 죽교동의 달동네에 위치한 노부부의 집.

김 씨는 이곳 동네에 6개월 전쯤 이사 온 ‘신입 주민’이었다. 이웃주민에게 김 씨는 별다른 인상을 주지 않았다. 그저 동네 통장만이 김 씨의 이사 소식을 알았을 뿐이다. 온통 노인들이 사는 이곳 동네에서 김 씨 역시 한 명의 노인에 지나지 않았다. 더불어 ‘좀 더 싼 집’으로 이사를 온 가난한 노인 중 한 명으로 짐작될 수도 있었다. 목포시에서 대표적으로 낙후된 곳으로 손꼽히는 이 동네는 전세금 700만 원 정도를 주면 방 두 칸의 아담한 집을 구할 수 있었다.

그렇다고 김 씨의 이전 형편이 넉넉했던 것은 아니다. 김 씨는 죽교동으로 이사 오기 전 목포시에서 ‘피난민촌’으로 불린 대성동에 살고 있었다고 했다. 대성동 일대는 한국전쟁으로 고향을 잃은 실향민들이 집단적으로 거주지를 조성하면서 피난민촌이라는 별칭이 붙었다. 이곳의 낙후된 주택들은 실향민들이 터를 닦기까지 삶의 고단함을 잘 보여주고 있었다.

여든이 넘는 나이를 먹고 죽교동으로 삶의 터를 옮긴 김 씨도 하루가 고단하긴 마찬가지였다. 김 씨의 부인 신순자 씨(가명·69)는 어느 순간부터 허리 통증을 호소하기 시작했다. 점점 심해지던 허리 통증을 참을 수 없었던 신 씨는 9개월 전 급기야 디스크 수술을 받고야 말았다. 아내를 끔찍이 여기던 김 씨에게 아내의 아픈 모습은 퍽 가슴 시리게 다가왔다. 5남매를 힘겹게 키우느라 없는 형편에 고생만 시킨 것 같아 수술 후 안쓰러운 마음을 삼킨 적이 한두 번이 아니었다.

젊은 시절 김 씨는 5000여 평에 달하는 땅에 농사를 짓고 살았다. 아버지로부터 물려받은 땅은 김 씨의 소중한 생명줄이었다. 아내는 김 씨와 함께 이곳에서 온 힘을 다해 일을 도왔다. 눈이 오나 비가 오나 허리를 굽혀가며 자식 같은 농작물을 보살피곤 했다.

“그때 무리만 하지 않았더라면….”

김 씨의 넋두리는 지나간 세월에 가려져 공허하게 울려 퍼졌다. 드넓은 땅은 어디가고 조그만 방에 두 노부부는 그나마 서로를 의지하며 살았다. 장성한 자식들은 스스로를 건사하기도 만만치 않았다. 아픈 아내의 병간호는 오로지 김 씨의 몫이었다. 죽교동으로 이사를 한 이후부터 신 씨는 바깥 출입을 거의 할 수 없었다. 김 씨는 이런 아내를 위해 필요한 것을 인근 구멍가게에서 사다주곤 했다.

사실 김 씨의 몸도 성한 것은 아니었다. 아내가 디스크 수술을 받고 얼마 지나지 않아 김 씨 역시 뇌졸중으로 쓰러진 적이 있었다. 몸의 반이 마비되는 큰 후유증을 앓았다. 쉽게 움직이기도, 혼자서 목욕을 하기도 힘이 들었다. 몸이 정상이 아니긴 했지만 아픈 아내를 제대로 간병해 줄 수 없다는 사실이 김 씨에게는 괴로운 일이었다. 두 노부부의 하루는 생각보다 훨씬 고단했다.

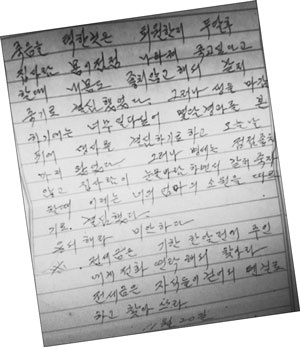

김 씨가 쓴 유서. 노부부의 영정 사진과 함께 가지런히 놓여 있었다.

아들이 다녀간 11월 20일. 김 씨는 A4 용지 한 장에 굳은 결심을 쓰기 시작했다.

“집사람 몸이 점점 나빠져 죽고 싶다고 할 때 내 몸도 좋지 않고 해서 같이 죽기로 결심했었다. 그러나 생을 마감하기에는 너무 멀다싶어 몇 달 경과를 본 뒤에 생사를 결심하기로 하고 오늘날까지 왔었다. 그러나 병세는 점점 좋지 않고 집사람이 눈물바람하면서 같이 죽자 할 때 이제는 너의 엄마의 소원을 따르기로 결심했다. 용서해라. 미안하다.”

김 씨는 꾹꾹 눌러 써내려간 유서를 새하얀 편지 봉투에 담았다. 이윽고 자신과 아내의 영정 사진을 액자에 고이 담아 식탁 위에 올려놓았다. 영정 사진과 유서를 가지런히 놓은 채 거실을 깨끗하게 정돈했다. 삶의 마지막 순간을 김 씨는 그렇게 준비하고 있었다.

11월 23일 오후 3시. 근처에 살던 막내 사위가 김장김치를 들고 노부부의 집을 찾았다. 그런데 여느 때와 달리 현관문이 잠겨 있었다. 열쇠로 문을 열고 들어갔지만 인기척은 전혀 없었다. 불길한 마음에 닫힌 방문을 억지로 열었다. 노부부는 마치 곤히 자는 모습으로 이불을 반쯤 덮고 누워있었다. 방 한쪽 구석에는 연탄 두 장이 들어있는 연탄 화덕이 싸늘하게 식어 있었다. 놀란 사위는 곧바로 경찰에 신고했지만 이미 때는 늦은 후였다. 연탄가스가 새 나갈까 노부부는 창문도 테이프로 꽁꽁 봉한 상태였다.

“사람이 죽어 놓으니까 이제야 뭐했냐고 얘기 나오는 거여.”

마을 통장은 한숨을 길게 쉬며 얘기했다. 기초수급자가 대부분인 이 동네에 김 씨 부부만은 기초수급자에 해당되지 않았다고 한다. 슬하에 3남 2녀, 5남매가 있고 일부 자식들이 경제활동을 한다는 이유였다. 하지만 노부부를 돌보기에 5남매의 삶은 녹록지 않았다. 두 아들은 예전에 행방불명이 되어 소식을 알 수 없어 장례식에도 오지 못했다고 한다. 마지막 순간을 앞두고 연탄보일러를 켜주던 큰아들은 당뇨 등 불치병으로 10년 넘게 사회생활을 하지 못했던 어려운 상황이었다.

노부부의 수입이라곤 매달 노령연금으로 받는 15만 원이 전부였다고 한다. 아픈 몸을 한 노부부가 치료비는커녕 매일 밥 세 끼도 꼬박꼬박 챙겨 먹기에 턱 없이 부족한 금액이었다. 살아생전 서로를 끔찍이 아꼈다는 노부부의 죽음 뒤에는 병든 아들의 힘없는 넋두리만 남았다.

“전혀 낌새도 없었고 별 말씀도 없으셨어요. 말로 할 수 없을 정도로 슬픕니다. 못해드린 것이 제일 후회됩니다.”

목포=박정환 기자 kulkin85@ilyo.co.kr