1967년 이탈리아 미술비평가 제르마노 첼란트가 만든 이 말은 현실에서 용도를 다해 버려진 일상 용품을 재료로 활용한 미술이다. 하잘 것 없는 재료와 심플한 제작 과정을 방법 삼아 예술의 의미를 확대해 주목을 받았고, 당시 유럽 현대 미술계의 새로운 흐름으로 떠올랐다.

헌 옷이나 포장 용기, 생활 용품에서부터 나뭇가지나 바위, 흙과 같은 자연 재료를 통해 물질의 본성을 탐구하고, 물질이 가지고 있는 자연 그대로의 특성을 예술화해 삶과 예술, 자연과 문명에 대한 사색과 성찰을 담으려고 했던 미술 운동이다.

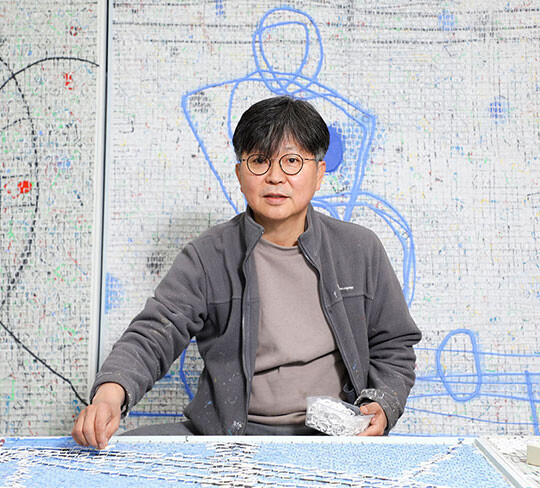

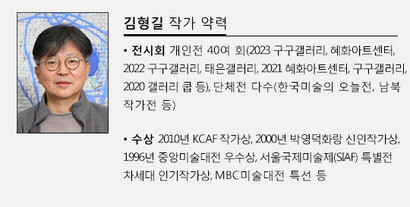

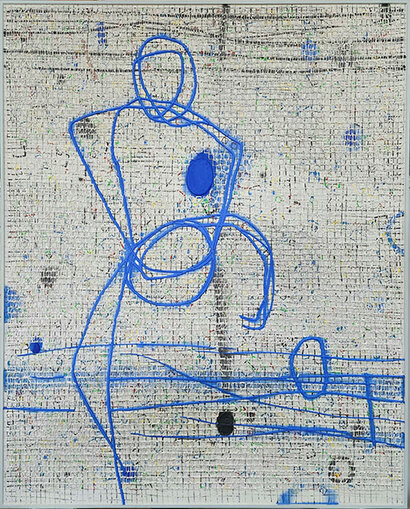

김형길의 회화도 이런 맥락에서 주목받고 있다. 그는 일상생활에서 나오는 여러 가지 포장 박스를 재료로 자신만의 방법론을 개척한다. 포장 박스를 일정한 높이로 자르고 물감과 보조재를 칠해 작은 큐브로 만들어 밑그림을 그린 캔버스 위에 붙이는 작업이다. 종이 상자의 작은 사각형 입자로 연결된 화면은 미니멀 회화의 세련된 감각을 보여준다.

김형길 작품 주제를 담아내는 방법적 회화인 셈이다. 그는 전후좌우로 연결된 종이 상자 입자로 유기적 흐름으로 엮어지는 인간관계를 담으려고 했다고 말한다. 어떤 생각일까.

즉 지금 이 순간은 내가 있어서 가능한 게 아니고 자연의 모든 것이 연결된 결과의 한순간이며, 여기서 일어나는 일도 그런 연결 속에서 필연적으로 나오는 결과라는 생각을 작품에 담고 싶었다고 말한다.

버려진 생활 용품에 생명을 불어 넣어 동양적 사유의 근원을 탐구하고 있는 것이다. 철학적 주제를 다루지만 무겁지 않고 아름다운 화면으로 호소력을 보여준다. 이게 김형길 회화의 매력이다.

| 비즈한국 아트에디터인 전준엽은 개인전 33회를 비롯해 국내외에서 400여 회의 전시회를 열었다. <학원>, <일요신문>, <문화일보> 기자와 성곡미술관 학예실장을 역임했다. <화가의 숨은 그림 읽기> 등 저서 4권을 출간했다. |

전준엽 화가